明るい家族計画と自己肯定を求める心の旅

『未来のミライ』私的レビュー&感想

掲載:2018年8月17日

推敲と加筆:8月23日

補記:2021年6月27日

© 2018 スタジオ地図

注意:本レビューは、物語の核心に関わるネタバレを含みます。「映画を観た後に読む」ほうが楽しめる内容となっています。

注意:この記事は、『未来のミライ』を鑑賞した筆者の本作への第一印象を主体に構成しています。本記事は筆者の独自解釈に基づいており、誤認・誤解が含まれている可能性があります。

自己肯定を巡る旅

『未来のミライ』は〝主人公の自己肯定をめぐる逡巡〟を描いている。筆者は本作をそう解釈するに至った。(※逡巡[しゅんじゅん]決断をためらうこと、ぐずぐずすること(大辞林))

『未来のミライ』は、主人公を取り巻く、ひとつの家族を描いた映画である。しかし、役名に個人名が与えられているのは主人公「くんちゃん」と、その妹「未来ちゃん」、一家が飼っている愛犬「ゆっこ」だけである。その他の登場人物は、主人公兄妹からの親等を表す〝役割の名称〟がそのまま役名となっている。つまり「お父さん」「お母さん」「ばあば(祖母)」「じいじ(祖父)」「ひいじいじ(曽祖父)」「ひいばあば(曽祖母)」といった具合だ。本稿では、文章が混乱することを避けるために、人間関係の相対的な立場は無視してそれらの役名を固有名詞的に扱って記述し、カッコ内で補足する。

触れ合いに飢え、妄想で自分を慰める

本編は、約半年間の期間を描いている。妹(第二子、長女)の出産を終えた母が帰宅する寒い晩冬に始まり、一家がキャンプに出発するための支度をしている初夏で終わる。

妹 ―― 無垢の闖入者

主人公は本編が始まる前から、〝自分は親から愛されていないのではないか〟という、おぼろげな不安を感じている。ある日(本編の冒頭部分)、妹という闖入者の登場によってその漠然とした不安は臨界点に達する。不安が自己喪失へと確定的に変質するのはこのときである。だだをこねた主人公が子供部屋へ逃げ込もうとすると生々しい幻覚が始まる。幻覚の引き金は彼の癇癪、幻覚の舞台は間取りの都合上で立ち入る中庭である。彼は妄想の中で犬に喋らせて〝愛情喪失者〟の仲間として傷を舐め合い、マゾ的欲情を年上女性に感じ(しかも未来から来た設定の年上の妹である)、自分の粗暴さや散らかし癖は母からの遺伝だと責任を転嫁し、自転車が下手なのは父からの遺伝だとこじ付け、父の自分への無関心に蓋をしつつ曾祖父に理想の男性像を求めてオートバイとプロポーズの実話を都合良く脚色する。

犬 ―― 饒舌な代弁者

主人公が誕生するまで、その家の〝王子様〟の立場は愛犬が独占していた。主人公は自分が享受していた〝王子様待遇〟を妹に簒奪されたと察する。すると主人公は、かつて犬もその境遇を味わったのだと、犬を人間化させて語らせる。主人公にとって、犬は〝愛情喪失の先輩〟であるから、感情を代弁させるのにうってつけの存在だ。主人公は敗者同士の友情を犬に対して一方的に感じているのである。親からの愛情を取り上げられ、代わりに〝お兄ちゃんという役目〟を押し付けられたと感じている主人公の心理の表れであろう。このあたりの描写は唐突ではあるがわかりやすく、人間化した犬が饒舌に説明してくれる。

両親 ―― 育児と仕事と放任

主人公は両親から深く愛されていたのであろうか? それは事実であろう。だが両親の愛情の表現は適切だったのか? そこには疑問がある。両親はともに熱心な仕事人である。父は優秀な建築家のようだ。しかし主人公が生まれてからの家事と育児は母(妻)に押し付けていたようである。よって母にしてみれば父(夫)は育児の大変さから逃亡した〝前科持ち〟である。主人公(長男)が乳幼児の頃、父は育児に対して協力的でなかったことが母のセリフで明かされている。その点で父は、母から根深い恨みを買っている。これは生涯にわたってネチネチと言われ続けるだろう。母は父の協力拒否を赦しはしない。一時的に忘れることはあっても、味わった苦労が消えることはないのである。

この家庭には放任主義的空気が漂っている。主人公(長男)に対する両親からの心のケアは薄い。父は愛情がないわけではないが、時間の使い方について、仕事中心の考え方を捨てきれないタイプの男性である。仕事は彼にとって自己の存在意義のひとつだろうが、同時に育児から隠れる避難所でもある。父は主人公(息子)に玩具(プラレール)を買い与え続けることで、一時的かつ表面的な〝いい父親〟を無自覚に演じている。父本人もそれに一定の満足を覚え、ごまかしている。

父子が線路脇で本物の電車が行き来するのをただ眺めているだけのような、牧歌的な場面は本作にはない。登降園や自転車練習など目的を持った外出ばかりが描かれる。本作の世界は閉じられており、オープニングで両親が帰宅し、エンディングで外出準備をするまで、主人公はおもちゃの線路を自分で敷設し、乗客のいない自分の鉄道会社を黙々と運営し続けるのである。

イクメンは「形」から入る

父に負けず、母もまた仕事人のようである。出版社に勤務しているようだ。おそらく弱小零細の出版社ではなく最大手クラスか女性誌に強い光文社や宝島社、あるいは生活・教育のテーマに強い主婦の友社やベネッセといった大規模出版社かもしれない。いずれにせよ夫婦ともに、家事・育児・仕事の鼎立を心底から希望している方々である。

健気で善良、育ちの良い父

妹(長女)の誕生によって家庭の事情は一変する。母(妻)の妊娠中に、夫婦間で育児について議論が交わされ、父(夫)は勤務先を退職してフリーランスとして仕事をしていくことを決める。母は妹(第二子)出産後、早々の職場復帰を予定している。映画中盤では不器用に家事と育児をしながら仕事でもパフォーマンスを発揮しようとする父の出番が増える。

父は間違いなく努力家である。不慣れな家事と育児に果敢に挑む姿が強調されており、健気な印象を受ける。だが、簡単な調理や片付け、子供の世話などもできないまま社会人となってしまった点はいかがなものか。これは筆者の価値観であるから一般論ではないが、父の両親は彼をずいぶん過保護に育てたのだろう。また、彼も危機意識がなく育ったものだ。とはいえ、そうした父のスペックは、そうなるべくしてなってしまった結果である。そういう大人を量産する教育方法が浸透していた団塊ジュニア世代における時代的背景もある。どうして彼を責められようか。父は成績は優秀だったにちがいない。かつ善人である。育ちの良さが表れている。そうした彼が罪の意識か、責任感か、妹(長女)の誕生によって、流行語で言うところのイクメン生活に邁進していくが、世間一般の見方は「何をいまさら」であろう。

僕、イクメン。ご近所への見栄

父は基本的に声を荒らげない。だが主人公(息子)の呼びかけには「うん」とだけ言って受け流す。耳には入っているが、聞こえていないのである。主人公の自転車の練習の付き添いも途中で離脱してしまい、自転車に乗れるようになった成果は褒めるが、その過程については見てさえいなかった。

とはいえ父は一生懸命である。だが母はそんな父を見透かしている。隣近所の奥さんに、ヨソ行きのイクメンポーズを見せているとの指摘は辛辣だ。父はおとなしい男である。しかし見栄はある。優秀だから形から入っても、十分に格好をつけられるし、ご近所の奥さんに好印象を与えられる。しかし先述の通り、母は長男(主人公)のときに経験した育児の苦労を忘れていないし、父(夫)を赦してもいない。

分裂した母――慈母と鬼婆

仕事に復帰した母は、映画の中盤以降は出番が大幅に減る。夜に帰宅して寝入った主人公の頬にキスをする場面が、後半における目立った〝活躍〟だろうか。

怒るオニババは、母とは別人

主人公にとって母は二重の存在である。それは母と、憤怒したときのオニババ(あるいは帰依する前の鬼子母神、または般若)のである。母は優しく、主人公を「私の宝物」と言ってくれる。オニババのときは劇中の絵本の絵のそのままになる。主人公にとってそれは母ではない別人(オニババ)として認識されているのであろう。このシーンはギャグのようでもあり、主人公の視点でオニババと母が別人と認知されていることを示すショッキングなシーンでもある。大人の鑑賞者はこの場面を笑うだろう。だが主人公にとっては、〝母は去り、オニババが出現する〟という彼にとっての深刻な事実である。主人公は恐怖と絶望のあまり失禁寸前なのではないだろうか。

「私の宝物」発言の真偽

現実の母とオニババが別の存在であるように、寝ている主人公に優しく接する母も彼の想像上の別人格の母である可能性が高い。「くんちゃんは私の宝物」というセリフは、〝そうであってほしい〟と思い込んでいる主人公の願望にすぎないという可能性である。昼間、母と触れ合えなかったが、母は自分を見捨てたわけでないと信じたいあまり、そうした夢想で主人公は自分を慰撫し、埋め合わせるのである。

この母にして、この自分あり

また主人公は、母と自分に共通点があって欲しいという願望を持っている。彼はそれを逆転的に発想して〝自分はこの母の子である〟という認識を強化するために、母も少女の頃は自分と同じだったと想像するのである。祖母のセリフから、そこに一定の事実があることはたしかであるし、主人公もそうした祖母の言葉を聞いて〝確からしさ(確信)〟を得て、溜飲を下げる。

裕福と幸福は別物である

主人公家庭は経済的には勝者である。土地も家も、購入代金は両親や銀行からの借り入れで充てているのだろうが、そのライフスタイルはプチ富裕層といってよい。

若き働き蜂夫婦の所得と暮らし

横浜市磯子区の住宅地に一戸建てを持ち、自身が設計したスキップフロアの洒落た家を立て、ボルボに乗り、「ヒロシマチェア」などデザイン性で名高い椅子を複数並べ、ダイソンで掃除をし、バルミューダの調理器具を使い、ミーレの洗濯機を回す。一家で入浴する場面もあるが、おそらく風呂場も相当な金額だろう。内風呂があるだけで贅沢な時代だった『となりのトトロ』の五右衛門風呂とは隔世の感がある。

磯子区で土地付き一戸建てを建てるには4000~5000万円はするだろう。優秀な建築家と大手出版社勤務の母。その世帯年収は1400~1600万円くらいだろうか。この父母と同世代である筆者としては羨ましい限り。彼らの生活は絵に描いたようなバブルの残滓である。実際に彼らのようなライフスタイルを享受している家庭が一定数あるのも事実だが、就職氷河期の辛酸を舐めに舐めた筆者の知るリアルな同世代家庭の姿とは程遠い。

明るい建物、暗い家庭

筆者はフィクション内の家庭に羨望の目を向けているのではなく、監督の価値観、ライフスタイルや美意識が、この映画の鑑賞者を取り巻く現実と乖離していることを指摘したい。この家庭は、子どもが成人する頃には磯子を出て、思い切って田園調布や広尾、代官山あたりに引っ越すようなライフプランを描いているのではないかとも感じられる。『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム』のときも重要な舞台のひとつがお台場のタワー型マンションであったことを考えると、細田監督の意識には一定の高級志向がもとよりあったのではと強く感じられる。

裕福ではある。だが幸福かどうかはわからない。愛情は漂っている。しかし温かい血が通っているように思えない。バラバラである。人間同士に関係はあるが、それが絆と呼べるものだとは言い切れない。陽光が燦々と降りそそぐ間取りの建物なのに、この家庭はどこか湿っていて、ほのかに暗い。

かくして主人公の人格形成は、このような家庭のなかで進んでいくのである。

夕焼けと夜 ――1度目の自己肯定の実現

中盤から登場する未来の主人公は何者か。この映画が「実は未来の主人公による回想」ならば「現時点での主人公の姿」で間違いない。4歳の主人公は越中中村駅(富山県)に偽装した磯子駅のホームで、「乗るな」という未来の自分(年齢は不明だが高校2年か3年くらいだろうか)の言葉を振り切って一人電車に乗る。電車は夕暮れの中を走り、駅に着く。回送電車であるというアナウンスを聞いて慌てて下車すると、そこは東京駅である。

不穏な夕焼けと終末への導線

夕焼けの中、列車に乗って別の世界へ入っていくシーンは『千と千尋の神隠し』でも屈指の名場面であった。昨年の『打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?』においても、列車が日没の海へと突き進んでいくシーンは印象的に機能していた。『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』でも日暮れはミステリーを効果的に演出していた。すなわち、ここから夜(終末)になるのである。

夜を描くよりも不穏さを強調できるのが夕焼けと日没である。本作の静かな車内に差し込む夕焼けは、筆者に夏目漱石『それから』の終末部を思い起こさせた。目に飛び込む街角の赤いものが主人公の頭の中で回転しながら彼の精神を焼き尽くしていく場面である。

〝飯田橋へ来て電車に乗った。(中略)彼の頭は電車の速力を以て回転し出した。回転するに従って火の様に焙(ほて)って来た。これで半日乗り続けたら焼き尽す事が出来るだろうと思った。(中略)仕舞には世の中が真赤になった。そうして、代助(注:主人公の名前)の頭を中心としてくるりくるりと焔(ほのお)の息を吹いて回転した。代助は自分の頭が焼け尽きるまで電車に乗って行ゆこうと決心した。〟(『それから』より)

ひとりぼっちの国の正体

近未来的東京駅が、「未来の主人公の見ている東京駅」という福岡陽氏の 指摘(注1)は慧眼だ。不気味で非現実性・非人間性が強調された駅員から「遺失物は自分自身」と冷たく言い放たれる迷子は、自己を肯定できない青年(主人公)の心である。その行きつく先が「ひとりぼっちの国」というのは、抑うつを示していると思われる。「自尊心の低い人が否定的な自己を確認し続けることで自尊心の低下と抑うつが持続」(杉山、坂本、2006[注2])という心理学の専門家が述べている。

磯子駅から京浜東北線に飛び乗り、夕暮れの中、東京駅へたどり着くのは、4歳の主人公本人だけでない。このあたりから、「未来(=現在)の主人公」の姿がダブり始める。おそらく彼はうなだれ、自己否定のスパイラルに飲み込まれた心を抱えて東京駅で降り、新幹線のホームを目指す。もちろん、現実的には新幹線ホームに入るには専用の特急券が必要であるから、そこは虚実が入り乱れている。雑踏の中で彼は妄想の中に落ちていく。迷子の列に並び、暗黒新幹線の地下ホームで絶望の崖っ縁を〝体験〟する。

妹を救けることで自分を救う

主人公は妹を見捨てるか否かの瀬戸際で「兄の自覚」に不意に目覚める。自己を「妹を無条件に助ける存在」として意識し、かつ自分の存在理由をそこに見出し、自分自身を受け入れる。〝押し付けられた兄という役目〟を受け入れ、肯定的に全うすることで、主人公は自らの精神を自ら救うことができた。主人公が助けたのは妹ではなく、自分自身のメンタルである。0歳の妹が脈絡なく登場するご都合主義は、妹に救いを求める主人公が作り出した幻影であり、彼はその幻影によって自分自身の救出に成功する。

救われたい。しかし自分でありのままの自分を救うにはハードルが高すぎる。そこで〝妹を救ける自分〟という筋書きや演出を自分に与えて実行し、その経験を経て自分を肯定しようという心理的効果が働いている。主人公の自己肯定感は、かつて妹によって粉砕されてしまった。崩壊した自己肯定を再生・再構築するには、自分より弱い状態の妹を登場させ、その弱い存在を自主的に救けることでしか取り戻せないのである。

これが主人公における「1度目の自己肯定」である。

未来の未来ちゃんも愛犬の人間化も、救いを求める主人公の妄想

しかしまだ(あるいは「またしても」)、妹を助けた自分を次のステージへ引き上げてくれるのは妹である。主人公のペルソナ的に立ち現れる妹に仮託して、彼は自分を救出しているのだと思われる。

「成長した、未来の未来ちゃん」が未来の時間軸の中では実在するとしても、映像の中に登場する成長した妹(未来の未来ちゃん)は、主人公の想像の中にだけ存在する、空想上の妹である。それは「未来の主人公が知っている、未来時点での妹の実際の姿」であり、妄想内での写し身といえる。本当の未来の未来ちゃんが中庭で幼児をツンツンしたり、雛人形の片付けをしたり、ましてや東京駅地下ホームで頭上から舞い降りてくることはない。

入れ子構造の中の3人組

雛人形の片付けは主人公がひとりで行ったものである。ただし彼の脳内では、未来から来た妹と、人間化した犬とともにチームで行った作業として認識されている。同様に尻尾をお尻に挿した主人公が犬化して家中を走り回るのも、ドアを開けてリビングへと犬をけしかけて走り回させたのを眺めていたのを、あたかも自分が走り回ったように空想しているのである。これは父のセリフがはっきりと示している。

さらに、それらの〝空想〟は、未来の主人公の脳内でイメージされている妄想である。マトリョーシュカのような入れ子構造を想像してほしい。未来の主人公の妄想の中に、4歳の主人公がいて、4歳の主人公の妄想の中に妹と、犬がいるのである。ただし、犬と妹は未来の主人公の記憶・知識の情報が4歳主人公の妄想に反映されている。そのため、4歳主人公には自分の知識の外からきたリアルな存在として投影されている。

2度目の自己肯定と物語の結末

物語時点で0歳の妹が、その後どのように成長する(した)かは一切不明である。ひょっとすると、主人公が想像するようないい子かもしれないし、兄と絶えず喧嘩している反抗的な妹になっているかもしれない。いずれにせよ、プラバシーが絶望的に無いあの家の間取りでは、兄妹は思春期を迎える頃にはカーテンで閉じて互いに無関心になるか、互いに嫌悪感をむき出して罵り合うかのいずれかだろうと思う。

もちろん仲睦まじい兄妹となっている可能性もある。だが、たびたび登場する未来の主人公の態度から、彼は自己肯定感を失ったまま、斜に構えた性格となっていると推測できる。主人公は妹に救いを求めるが、現実には不可能である。そこで自分が「現在のメンタル状態」に至った理由の原点あるいは因果関係の「因」を、自分の4歳時のときの出来事(妹の闖入による愛の喪失、自己肯定の崩壊)に遡って確認しているのである。よって「未来の兄妹」は不仲である。

しかし、主人公は心の中では妹との和解を求めている。その和解を通じて自分の存在意義を得るための突破口となるのが「兄としての自覚=未来ちゃんのお兄ちゃん宣言」ではないだろうか。これは、それまで繰り返された「未来ちゃん好きくない=妹の拒否」発言を撤回し、詫びたうえで、助けを求める彼の心の叫びである。

場面は暗黒新幹線のホームから、未来の妹と共に電脳世界的演出による時間跳躍の旅へと飛躍する。ここで主人公の内部(精神)は、ひとつのことを学ぶ。それは自己を否定する要素も受け入れつつ、肯定できる要素と辻褄を合わせながら、メンタルのバランスを取って生きていくこと。これが主人公の2度めの自己肯定である。ここに主人公の自己肯定は、ようやく安定(完成)をみる。

この2回の自己肯定のステップを経て、ようやく主人公の精神にとって、未来の未来ちゃんも、人間化した犬のゆっこも不要となる。本編がここで終了するのは、彼の自己肯定を巡る旅がこれにて完結するからである。

おそらくこの映画は、(具体的に描かれてはいないが)未来の主人公が「語り手」だと推測される。しかし語り手である未来の主人公自身も登場人物として、自身の空想のなかに紛れ込んで干渉してくるのでややこしい。本作の主人公は、実質的に4歳時と青年の2人の主人公が同時に主役の映画なのだろう。鑑賞者にわかりにくい(というか、意図が伝わらない)、ねじれた多重構造に思える。不親切な映画である。

最悪でなければいいという最悪さ

「明るい家族計画」。すでに古いキャッチコピーであるが、避妊具の宣伝文句として知っている人も多いだろう。本作は裕福な家庭が、その建築性・構造性ゆえに、暗い(あるいは仄昏い)陰に沈んでいこうとするなかで、主人公が1人、自己肯定を自力で取り戻す様を描いているように思う。1人立ちした主人公には、もはや空想上の妹も両親も要らない。

一方で両親は二人で構築した二人の世界に閉じこもっているのかもしれない。「最悪でなければいい」という最悪のセリフがそれを象徴している。この「最悪」という言葉は重要である。最悪は底なしである。「最悪でなければいい」という言葉はそのまま、絶えずより悪い状態へと転落し続けることを暗示している。「最悪でなければ」は、常に最悪の一歩手前を更新し続け、結果的にどこまでも悪であり続ける。

キャスティングにおける良し悪し

本稿では本作の物語の解釈に集中するため、配役やアニメーション技法については触れなかったが、筆者もやはり福山雅治氏の演技は、その役どころの良さと相まってピカイチだったと思う。

また主人公が自転車を練習する場面で登場する子どもたち(おそらく子役が声を当てているのだろう)も、モブ役にもかかわらず、その生っぽい舌足らず気味の発音が劇中では一服の清涼剤になっており、安堵感を感じた。

星野源氏と麻生久美子氏は素晴らしい役者である。だが両者の持ち味であろう「イノセント感」が共演効果で2乗され、そこに適切な脚本のプロが手を入れない「細田脚本」という掛け算要素が加わると、こんなにも無味無臭の毒となるのか。筆者にとっては意外な発見であった。

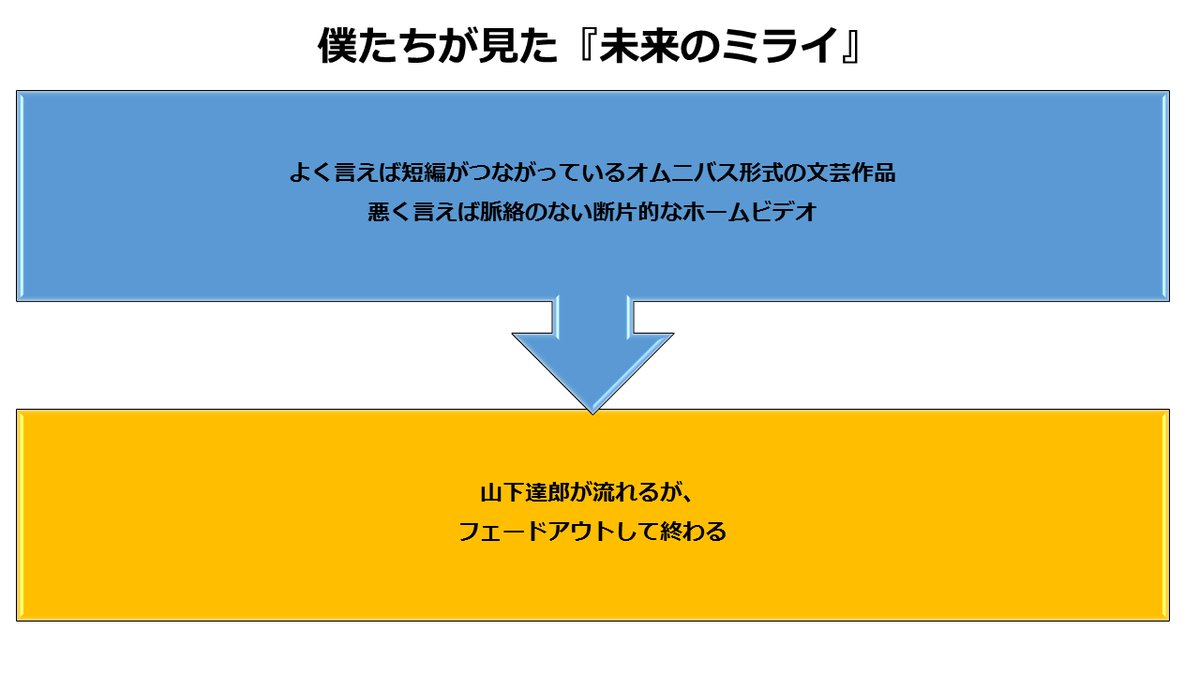

申し訳なさそうな山下達郎

本作はオープニングとエンディング、両方に山下達郎の新曲が挿入されるという贅沢な仕様となっている。だが、この本編のデキを考えるに、オープニング曲の「Cute Cute マシュマロより Gyu Gyu マドレーヌより Sweet Sweet やわらかな くちびる」などの歌詞は上滑りしている。エンディング曲も観客に申しわけなさそうに詫びているようなフェードアウトが、逆に気の毒になる。

プロデューサーの責任

『未来のミライ』はアニメーション技術において第一級の作品である。監督のイマジネーション、演出技法、作画など、あらゆる点で類まれな傑作である。だが、本作は観客に対してあまりに「不親切」である。ゆえに筆者は、本作は娯楽映画として失敗作であると考える。

細田監督がプロットを作成した段階で、本作のプロデューサーたちがなぜこれを修正、テコ入れできなかったのか。筆者はそう訝しんでいる。どんな映画監督であれ、作品が末永く視聴者を獲得し、愛されたいと願うだろう。また商業的にも成功してほしいと、関係者一同は期待するだろう。本作の難解さと退屈さは、それを許したプロデューサーの責任にあると考えている。自身にプロデュースのセンスがない監督や作家の場合、その作家性を生かすも生かさぬも、プロデューサーの手腕しだいであろうから。

参考資料

[1]『未来のミライ』考察:誰も気がつかなかった「10年観続けないとわからない」本当のテーマとは, 福岡陽,2018年,同氏のブログ

[2]抑うつと対人関係要因の研究:被受容感・被拒絶感尺度の作成と抑うつ的自己認知過程の検討, 杉山崇,坂本真士,2006年,日本健康心理学会

補記

筆者はこの映画へのファーストインプレッションを次のようにツイートした。

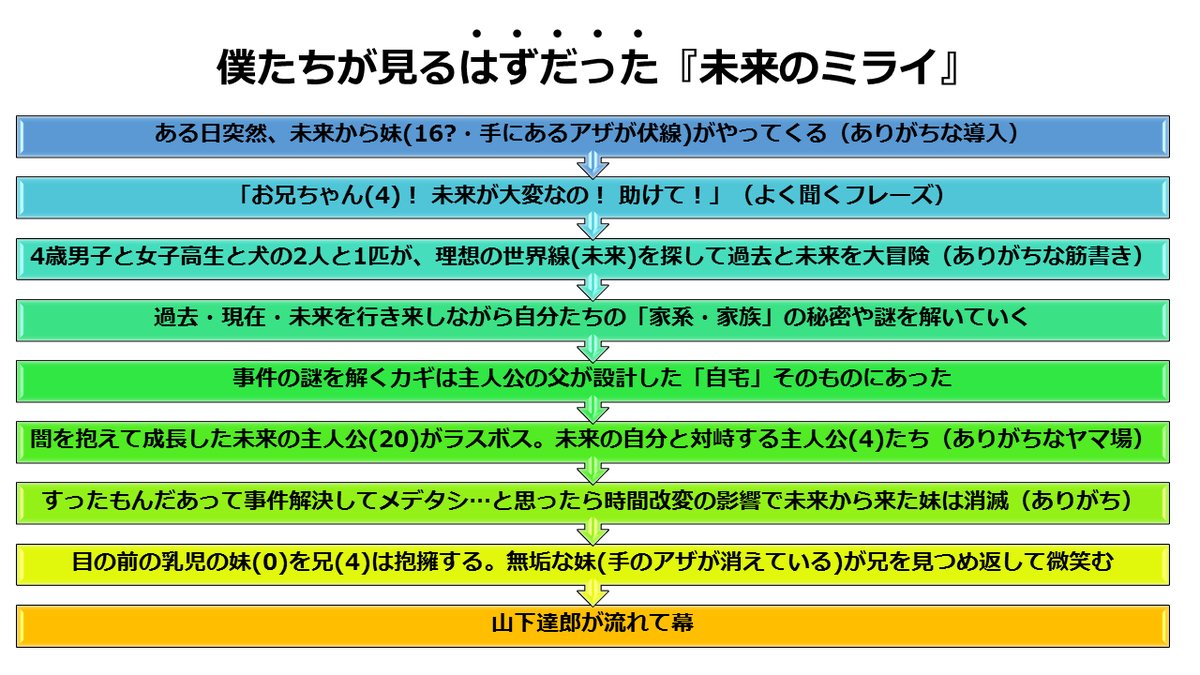

『未来のミライ』について個人的なレビュー記事を書く前に、誠に勝手ながら視聴者の立ち場で〝僕(たち)が見るはずだった(笑)〟のものと、〝実際に見たもの〟をちょっと図にしてみました。 pic.twitter.com/jWOsw6Xdcd— @ozakikazuyuki 2018年8月10日

補記2

2021.6.27

岡田斗司夫氏がYouTubeで本作を解説している動画にたまたま出会った。一部引用し、その内容を抜粋して紹介する。

(『未来のミライ』がジブリになり損ねた理由教えます|岡田斗司夫チャンネル)

岡田氏によると、本作は「細田版『千と千尋の神隠し』であり、主人公が呪いをかけられているテイでありながら他人に掛かった呪いやしがらみを解除していく話である」「『千と千尋の神隠し』の逆変換であり、主人公が異世界に行くのではなく、向こうの世界が来る」とのこと。

さらに、「主人公の血縁にある人物が彼のもとにやってきて、因縁やコンプレックスから解放されていく話であると解釈すると大変わかりやすい」と岡田氏は説明する。岡田氏によると次の通りである。

曽祖父は戦争で足を痛めたコンプレックスがあるが、くんちゃんにお父さんと間違って呼ばれたことで自身の結婚願望を自覚してプロポーズに至る。母は、弟ともっとはちゃめちゃな遊び方をしたかったというもつれた感情から解放される。高校生の自分自身は家出を考えているが踏ん切れないまま駅にいたところ、4歳の自分が代わりに電車に乗って旅立ってくれる。その「自分探し」の代替行の結果、自己の本質とは家族であるという確信を得る。父は自転車に乗れずにいたが、主人公が乗れるようになった姿を見ることで自分の過去の辛さには意味があったと知る。さらに犬は言いたかったことを主人公に言いたい放題にぶちまけて溜飲を下げることで、拗ねた状態から解放されて再び家族の一員になる。さらに未来のミライちゃんは雛人形を片付けて欲しかった欲求を4歳の兄とともに叶えて固執が解かれる。「このような様々な出来事の交差点に主人公はいる」(岡田氏)とのことである。

しかし、本作が『千と千尋の神隠し』へのオマージュでありながら、それがあまりにも分かりにくい構造であり、個々のエピソードの力が弱いために映画全体として面白くないと岡田氏は強調する。また周囲の大人たちが主人公によって癒されたり、しがらみから解放されたりして元いた場所へ帰っていく構造は『クレヨンしんちゃん』の劇場版(『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』など)で多い構造である。おバカでスケベなしんちゃんではなく、知的では恥ずかしがり屋のくんちゃんという対照的な性格に置き換えていると岡田氏は指摘する。

「構造的にみて『未来のミライ』は成功作品であるが、その構造がうまく作動しない」と岡田氏は言い、視聴者が期待するくんちゃんの成長譚ではなく、単なる触媒であるくんちゃんを描くことで分裂しかかった家族が繋がりを取り戻す作品であると解説している。そうした物語の類型構造から本作の本来のターゲットはジブリファンではなく映画版『ドラえもん』等であると岡田氏は本作を分析しており、大変興味深い。