2018.12.13

2018年12月1日、勅使河原三郎氏の東京芸劇ダンス公演を鑑賞した。東京芸術劇場プレイハウスを訪ねるのは2015年に来日したルーマニア国立ラドゥ・スタンカ劇場「ガリバー旅行記」公演を鑑賞したとき以来3年ぶり。

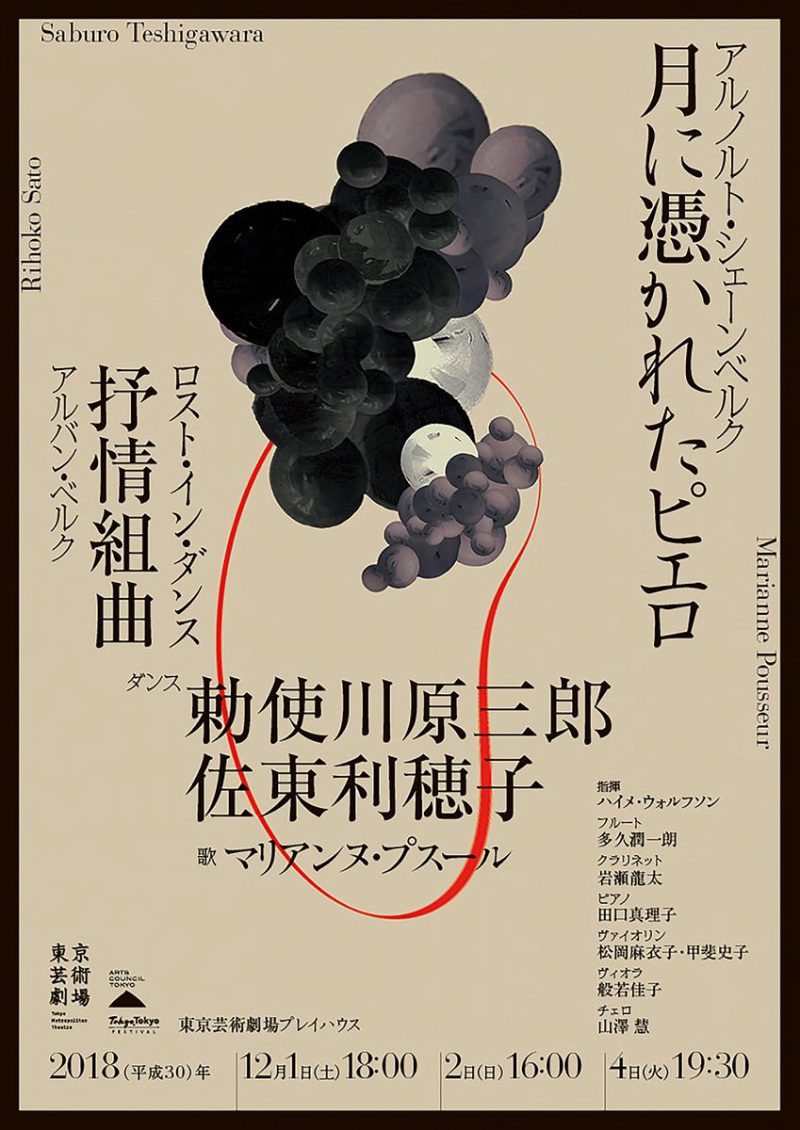

前半はアルバン・ベルク《抒情組曲》、休憩を挟んだ後半はアルノルト・シェーンベルク《月に憑かれたピエロ》。コンテンポラリーダンスを観て受けた感激をどう表現したらいいのだろう。舞踏は言語、狂おしい詩。影と実体が交錯して入れ替わる瞬間と瞬間のドラマ。そんな印象を受けた。

ダンサーの手が松明に、腕が剣や鎖のように筆者には見えた《抒情組曲》。最小限の照明の中、緩急のある舞踏。筆者は、ゆったりとローブ風の衣装が勅使河原氏から佐東氏へ体を重ねるようにして袖に腕を通して衣装を移し替える手法のあまりのかっこよさに見とれてしまった。幸いなことに、このステージではその演技の場面が数多くあったので、非常に満足した。官能的な〝陰陽の交代〟に感じた。拍手をしていたら、目尻に涙が浮かんでしまっていた。

後半のシェーンベルクは前半よりもリラックスして観ることができた。《月に憑かれたピエロ》の音楽と歌詞を少し予習しておいたことで、舞台におおむね集中した。字幕は舞台中央上方に掲示されているので、私が座っていた3列目の上手側では、舞台から大きく目を離し、首を反らせて見る必要がある。可能な限り字幕は見ず、記憶を頼りにしながら目は舞踏に、耳は演奏に集中するように意識した。

幕が上がると、舞台上には幅広なアルミ箔あるいはビニールのような薄膜が敷かれている。照明によってそのアルミ的な膜は色を変え、形を変えた。敷かれては月光に照らされる街角になり、屋根になり、川面になった。持ち上げられては雲になり、風になる。浮かんでは動かされて、形而上の思想になり、メランコリーになり、憂鬱や病い、そして〝自然〟になった。

《月に憑かれたピエロ》は演出も(筆者の素人目には)非常に凝っており、シュールであり、情報量の多い舞台だった。個人的な感想としては、初見では全神経を一人のダンサーへと向けることができる前半のステージが好みではあったが、もしもう1度、舞台の全景を均等に見渡すことができる中央付近の席で鑑賞することができたのなら、《月に憑かれたピエロ》の舞踏で表現された内容(バラバラ感と一体感)の意図、鑑賞者として自然に持つであろう狂気と背徳感のフィーリング、舞踏による〝詩の読み解き〟、あるいは2つのシンワ性(神話性と親和性)などをより深く楽しめたであろう。1回しか鑑賞できなかったのが無念である。

〈おわり〉

芸劇dance 勅使川原三郎

「月に憑かれたピエロ」

「ロスト・イン・ダンス―抒情組曲―」