![]() Déconstruction and Discussion of the JOURNEY game: The Hidden History of the Rise and Fall of the Rythulian Civilization

Déconstruction and Discussion of the JOURNEY game: The Hidden History of the Rise and Fall of the Rythulian Civilization

2020.7.4

[update] 2020.7.29

『JOURNEY(邦題:風ノ旅ビト)』は言語的明示が一切排除された異色のアクションゲームです。すでに国内・海外の先人の旅ビトによるストーリー考察が多数発表されていることから、私はそれらの先行考察を参考とさせていただきつつ、自分なりの考えをまとめたいと思ってこの記事を作成しました。

旅ビトの初期デザイン案

日本国内の記事・ブログ類には「旅ビト」がどのような種族なのかについて、明確な定義や同意事項は見られない。一方で海外のファンサイトの間では「旅ビト(The Traveler/Red Robed [赤ローブを纏う者])」は「Rythulians」という種族であると紹介されている。

「Rythulian」は英語辞書に存在しない単語である。私は「Cambridge Dictionary」と「Macmillan Dictionary」のそれぞれオンライン版で検索したが、該当あるいは関連単語は見つからなかった。目下、「Rythulian」の出典は調査中であり、公式設定かどうかも不明だが、本稿では記述しやすさと利便性を考慮して「Rythulian」の単語を採用して論述することにする。

※上記の「註記」参照。

「Rythulian」は、なんと読む(発音)したらよいのだろうか。「リトゥリアン」または「リスリアン」といったところだろうか。本稿では「リトゥリアン」の読み方を採用することにする。

Rythulianは言うまでもなく種族を示す複数形であり、形容詞系の単語である。単数の名詞としては「Rythulia」となるだろう。したがって旅ビトの種族を日本語で表現すると「リトゥリア人」や「リトゥリア族」といった表現になる。

リトゥリア人の特徴は大きな外套(ローブ、クローク、フード付きマント型の外套)と仮面のような顔、角の尖ったフード、テーパー(先細り)の足、はっきりしない腕と極端ななで肩である。もちろんゲームのポリゴン表現の都合で足などが簡略表現されていると私は見ているが、どちらかといえば女性的、人間的というよりは猫的あるいは鳥的な印象のある外見である。英語圏のサイトでは「旅ビト」をRobedと表現することが多い。

ファンサイト「Fandom」の解説によると、リトゥリア人は「布をベースとする人間型(ヒューマノイド)種族と推察される」と記述されている。

ゲーム内では具体的な縮尺がわかる要素がないのだが、砂漠を覆う「砂粒」が現実の砂と同じ程度だと考えられるならば、その粒の大きさから考えて、リトゥリア人は「小柄な人間」くらいの大きさとなるだろう。したがって旅ビトの身長は150〜160cmほどといえる。各ステージの結末部分で登場する「大型の白ビト」の身長は旅ビトの数倍あるため8〜10mほどといえるだろう。

リトゥリア文明が地球で興った文明なのかどうかは判然としない。地球の太古の昔か超未来の世界のようでもあり、異なる惑星での出来事のようでもある。しかし太陽や月は、実際に地表で目視できるそれらの観測サイズよりも大きく、強調されているため、そうした点から判断して「少なくとも現代ではない」という点だけは間違いないものの、具体的な地球上の年代記を当てはめて同定することにあまり意味はないと思われる。

太陽と月が大きく描画されている点については、プレイヤーが操作するカメラレンズが望遠であるために、距離感が圧縮されているという考えもできなくはない。だが、その仮説はややうがった見方だろうと思う。もしその仮説を取るならば、速寸法や遠近感についても、信頼できる基準がわからなくなってしまう。

さて、作中に登場する壁画(Ancient Glyphs:古代の神聖象形画)はリトゥリア文明の歴史を示しているものと断定してよいだろう。この壁画を「絵解き」していくことが、リトゥリア文明史を理解する鍵となる。絵解きは言語に依存しない分、異文化との接触において効果的な意思伝達手段となるが、絶対的正解が得られない分、「大筋ではこういうことだろう」という理解にとどまる。また固有名詞を伝えることも、一般名詞に置き換えて伝える以外には不可能である点も特徴といえる。

旅ビトが各地帯の終わりで出会う白ビトは、リトゥリア文明の勃興から滅亡に関する伝承と、その後の時代である旅ビトの登場と苦難の旅を含む物語の二部構成を伝えている。

プレイヤーはここで気をつけなければならない。それは白ビトの彫像から湧き上がるホログラムのような動く白ビト像が見せてくる「幻視(ビジョン)」と、作中の「壁画(グリフ)」は、内容が重複しているが、部分的に重大な食い違いがあるという点だ。

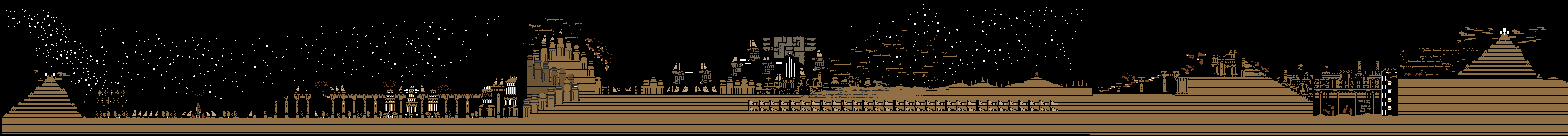

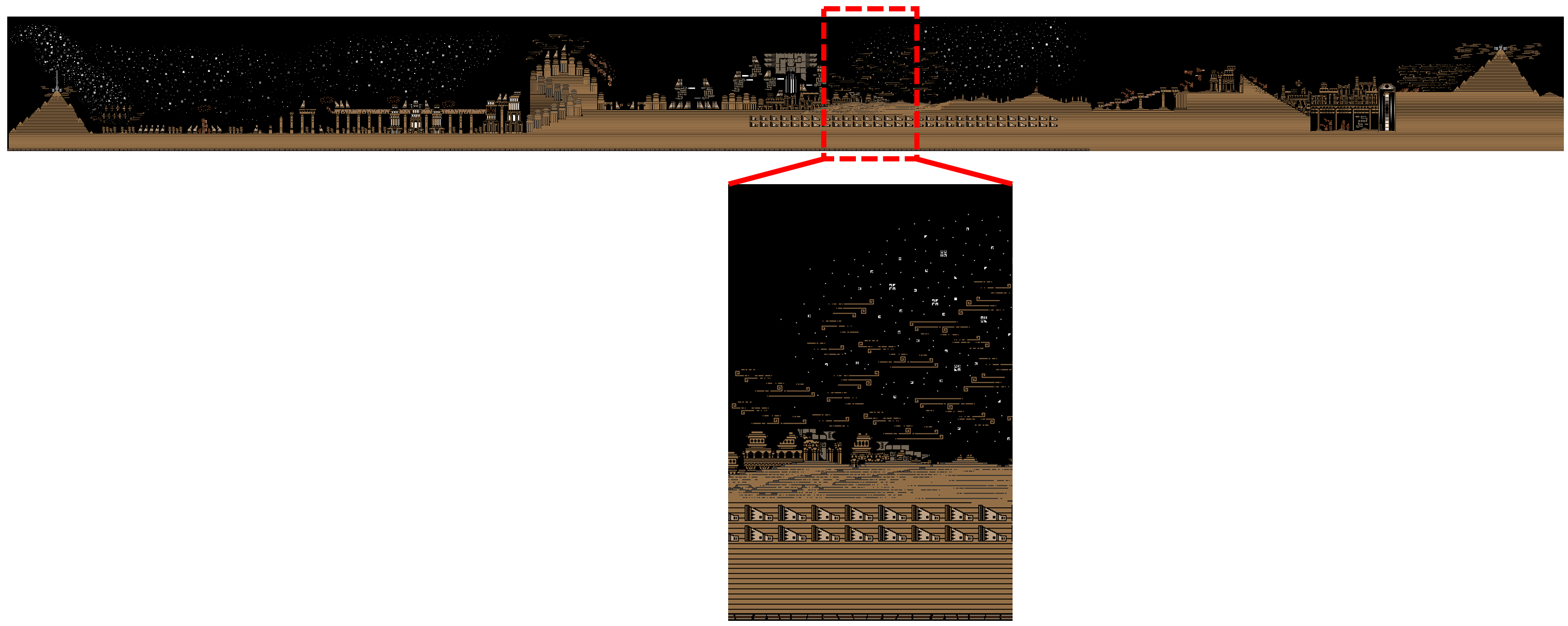

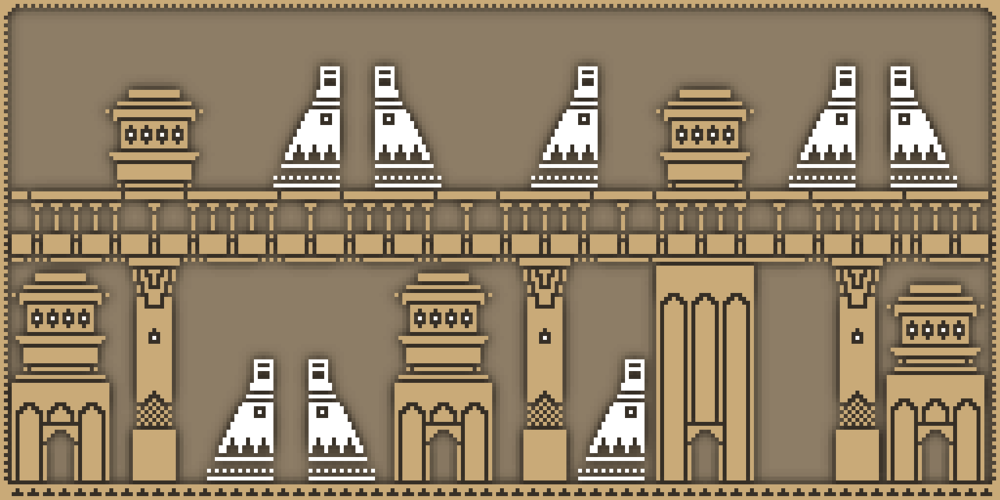

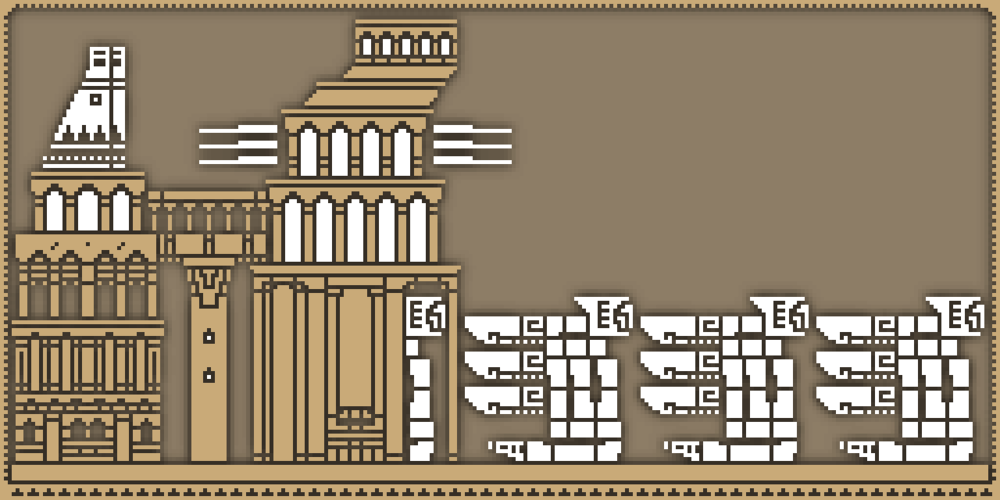

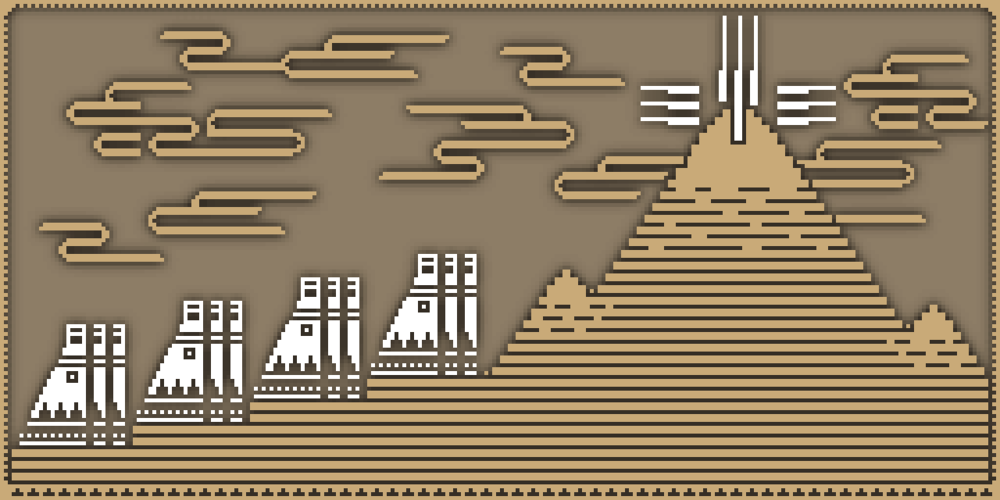

図2 世界の始まりから原始的な時期

幻視の内容からみていこう。白ビトが語る伝承では、光るシンボル(Glowing Symbols:光輝の表象)が画面左上の空(天)から、または山頂の裂け目から噴き上がって大地へ降り注いでる。その過程で空には鳥が、地には木々が現れた。鳥たちは胴に、木々は幹に光るシンボルを宿している。鳥と木々は、生きとし生けるもののすべてを代表して描かれていると考えられる。いわば天地人としての「天=鳥」「地=木々」であろう。

天から降り注ぐ光るシンボルは生命力そのものであり、大地がいかに豊穣であったかを示している。そして人が誕生した。この白ビトも胸に光るシンボルを持っている。原初の白ビトは自然の恩恵を得た時代を過ごしながら人口を増えやしていった。

図3 李氏朝鮮時代の書家

韓石峰による『千字文』

幻視では空が黒く、大地が黄色(茶色)で描かれている。ここに意図的な色使いを見出すならば、中国の詩「千字文(1000の漢字を使って構成された韻文)」の冒頭にある「天地玄黃――天は玄(黒)く、地は黄色い」を彷彿とさせるものがある。『風ノ旅ビト』は、それ自体が西アジアの建築様式などに題材を採っていると思われるが、山岳信仰的世界観といい、輪廻転生的かつ生命が平等であるような死生観といい、東アジア的雰囲気を強く漂わせている。

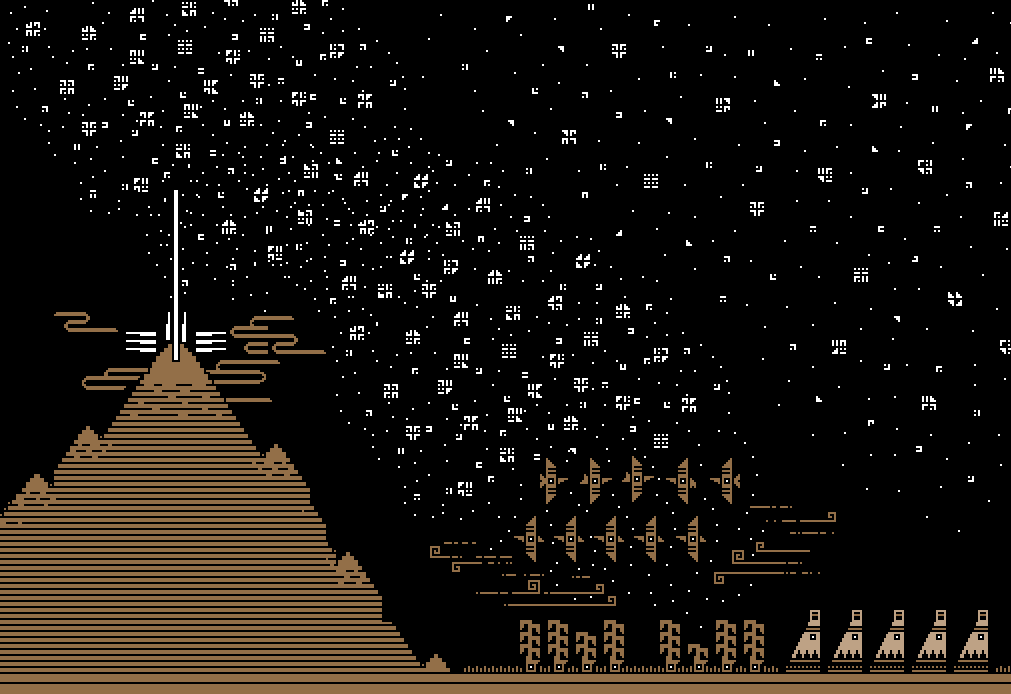

白ビトはあるとき、浮遊(Levitation)の力を持つ布と遭遇する。これは「発見」なのか、「発明」なのかは詳ではないが、「偶然の邂逅(=遭遇、発見)」であろうと思われる。この「布生物(Cloth Creatures)」あるいは「布種(Cloth Spiecies)」と呼ばれる存在は群をなして回遊する小さい布、地面から揺らめいて立ち上がる布として白ビトに見つけられた。これらが「生命体」なのかどうかは判然としないが、生命エネルギーである「光るシンボル」を持つことに祖先は気づいていたようである。

図4 白ビトと布生物の遭遇

祖先(白ビト)たちは、それらの自然の大いなる力を扱えるようになり始め、時を置いて人工構造物の創造、すなわち建築を行うようになっていく。建築物はしだいに高層化し、ついには白ビトは大地に突き立てた柱をつなぐ空中回廊を設け、浮遊布を使った高速移動の設備を実現していったようだ。

幻視が語るこれらの情景は、大地と天空の両方から光るエネルギーを取り出していく第一繁栄期の様子だ。白ビトたちの建築物の下層と上層の両方から光が漏れている。だが、踏みつけてエネルギーを取り出し尽くし、頭上からも光るシンボルは消失していった。白ビトたちはその異変、光るエネルギーの枯渇に気づいたが、彼らは次なる手段に出た。それまで空を自由に舞うに任せて放置していた、浮遊布の小片群体に目をつけたのである。

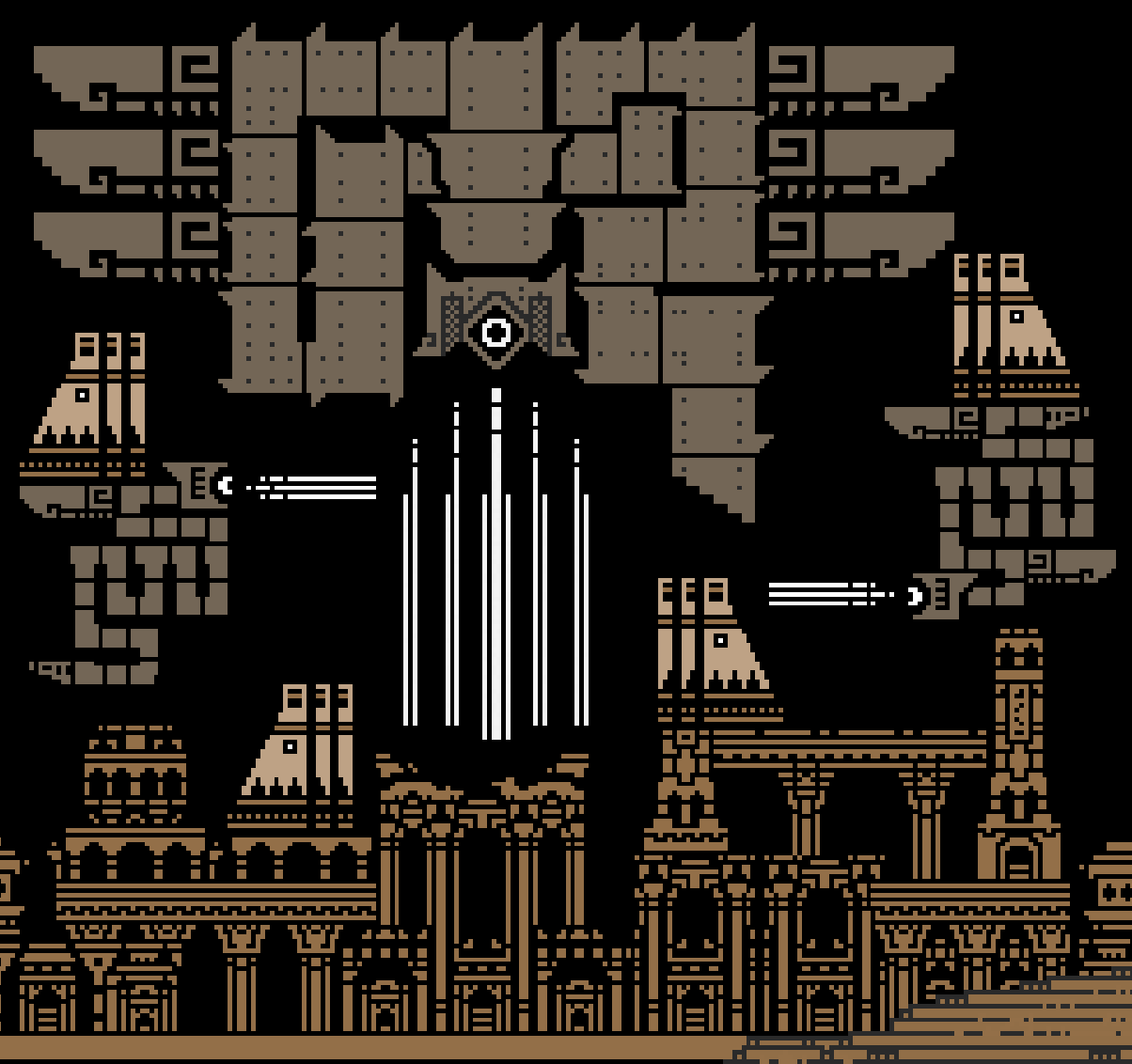

浮遊布の持つエネルギーは、大地や天空から取り出していたそれと同質のものであったようだ。建物内部に浮遊布を閉じ込め、エネルギーを取り出すことに成功した白ビトたちは、丘や山を開発と都市化の名のもとに征服していった。白ビトはこのとき、自らを世界の支配者だと錯覚した。傲慢さが、資源の浪費に歯止めのかからない状況を産んだ。この第二の繁栄期にも終焉が見え始める。資源の枯渇である。もう空には乾いた強風しか吹いていない。建物を満たしていた浮遊布も減少したり喪失したりといったことが繰り返され、エネルギーの大枯渇時代が始まったのである。

図7 布を巡る対立と分裂

傲慢な白ビトたちにはそうした現実は受け入れられない。きっかけは浮遊布の所有権を巡る諍いである。白ビトたちが布を奪い合ったことで、布はその数をさらに減らすことになる。慢性的なエネルギー不足が都市を覆った。白ビトたちの頭上も足元も空っぽだった。布の確保だけが白ビトたちにおける唯一の生き残るすべとなったとき、白ビトたちは布を頑丈な金属製の筐(箱)に閉じ込め、空中を飛び回る戦争機械(War Machine: WM)を生み出して、敵対する勢力から布を強奪する手段を作り出すに至った。小競り合いのような奪い合いは、いつしか陣営を分けての殺戮の奈落へと転落していくのである。

いまもリトゥリアの遺跡の各所を飛び回り、凶暴な鮫のように浮遊布に食らいついている戦争機械は負の遺産である。白ビトは戦争機械に騎乗して制御し、探照灯が敵機の布をロックオンして飛びかかる。戦闘によって機械は墜落しても、筐から抜け出せずにいる浮遊布は膨大な数にのぼるだろう。戦争機械の増産と巨大化は加速し、その暴力性はますます肥大化していった。

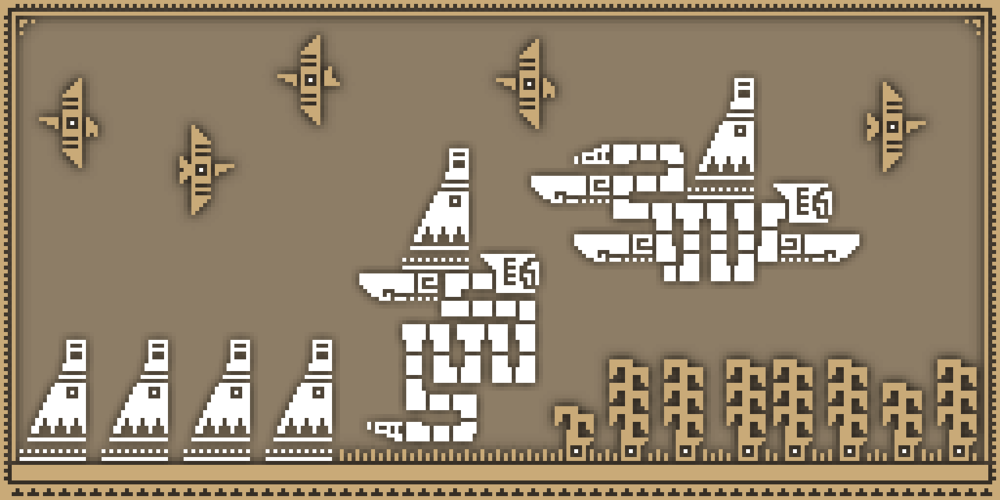

図8 大戦末期。破壊と殺戮の時代

都市は破壊され、塔は崩落して廃墟になり、街は遺構を残して消えていった。白ビトたちの間に莫大な戦争被害者、すなわち死者が急増する。だが白ビトたち同士の戦争はすでに引き返し可能地点をとうに過ぎていた。壁画は超巨大な戦争機械を描いている。これは究極的に生み出されたひとつの弩級の戦闘艦なのかもしれないし、無数の機械によってもたらされた破壊の規模を象徴的に示しているのかもしれない。いずれにせよ、この戦争は白ビトたちの死と都市文明の滅亡によって幕を閉じられた。

崩落した柱や壁にもたれかかるのは、「光る目」のない機械の残骸ばかりである。風はますます乾燥し、文明の遺構は砂塵に沈んでいった。幻視は白ビトたちの存在がまったく消え去った大地に、光るシンボルが徐々に戻ってきている様を描いている。砂丘は墓地となり、横たわる白ビトたち頭上には、ふたたび綺羅星の如く光輝さが満ちつつあった。そして砂丘のひとつに落ちた星は、胸に光るエネルギーを持つ「旅ビト」となって現れた。

伝承は終わり、物語が始まる。墓標の並ぶ場面を境に、幻視の絵は上空の光るシンボルの消滅だけでなく、絵の一番下に置かれてたレンガ状の模様も消えている。墓標の下に白ビトもすでにおらず、かつての大破局から、時代が大きく隔たっていることを示していると考えらるだろう。その先はまさに作中の内容をおさらいするものであり、白ビトは旅ビトの艱難辛苦の道程をそのまま描いている。寺院の最上部で見る幻視で、旅ビトが風に打ち負かされる姿は極めて印象的な演出であり、本作の物語演出として非常に優れている場面の1つだ。

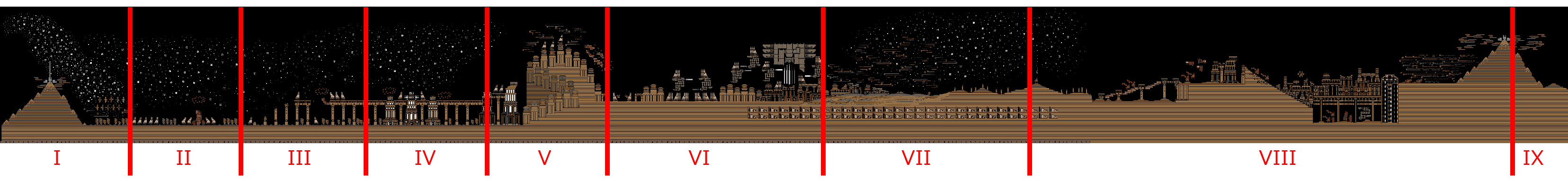

図8のように時代を区分して考える場合、I期(原初)は数億年、II期(原始期)は数千万年 III期(文明の萌芽)は数百年 IV期(第一繁栄期)は百年程度、V期(第二繁栄期)は数十年程度、VI(戦争期)は数年から十数年程度、VII(荒廃期)は数百年から一千年程度、VIII(旅ビト期)は周回によって旅ビトたちが繰り返し山を目指す時期としては百年未満から千年まで幅広く予想できる。ただし1人の旅ビトの旅はおよそ1日で終わる。IX期(再生後の未来)はそこに新たな文明が興隆するまでであるから千年の単位で続くだろう。

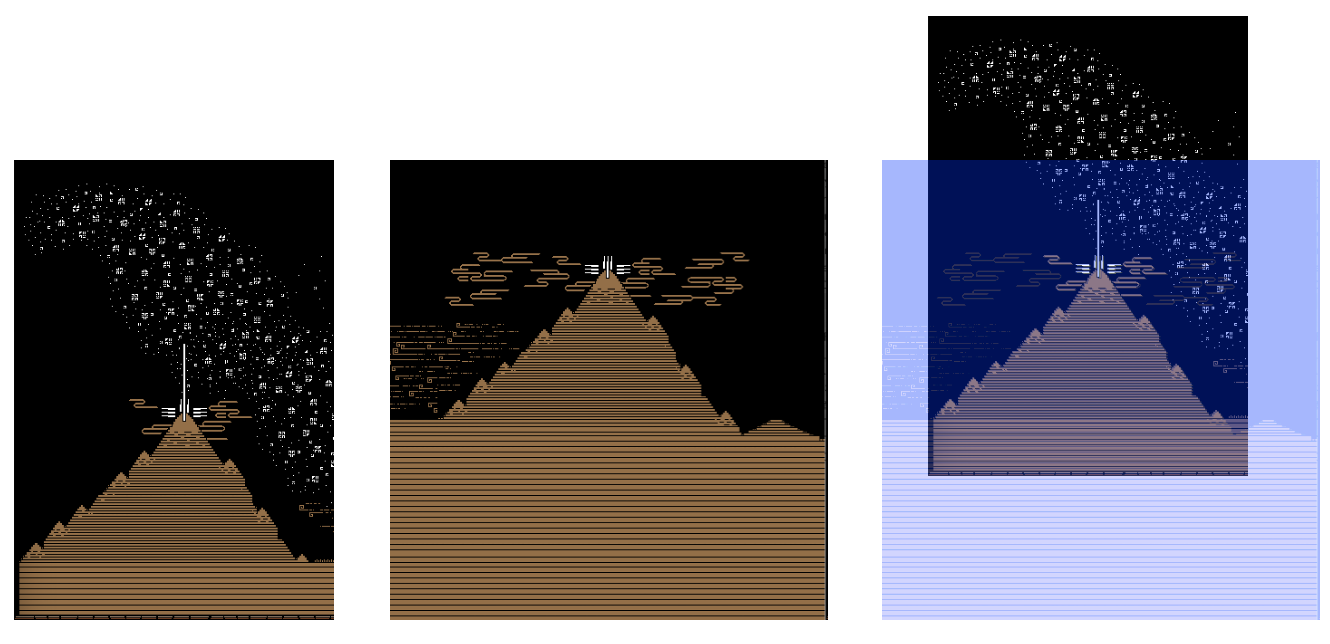

幻視では冒頭(左端)と終末(右端)の両方に山が登場する。両者は山頂の裂け目から上へ向かって伸びる光の長さが異なっている点を除けば、両者はピタリと一致する。

次に、「古代の壁画(Ancient Glyphs)」の内容を、「幻視(Vision)」の内容と比較しながら検証していこう。

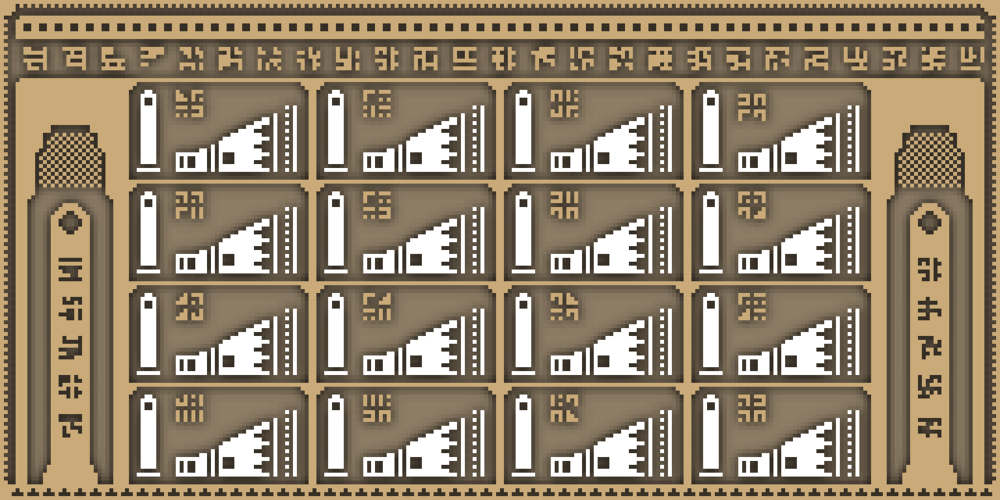

〈Chapter I 遺跡(The Beginning/Graveyard)〉の窪地にある遺跡の東側で発見できる壁画の図像(imagery)は「死」である。この壁画が示すのは、砂漠に林立する柱状の物体が墓標であることを明らかにしているという点だ。壁画に書かれている死者は16体。左右の大きい墓標には5字ずつ刻まれているが、それらの文字は全て異なる。上部のレリーフは25字である。横たわる人は名前を示すのだろうか。16種類の文字に重複はない。文字の解読は別の機会に譲るのでここでは掘り下げない。

「幻視」との比較では旅ビトが登場するすこし手前の大量死の表現がこれに近い。旅ビトが降り立つ砂丘は広大な墓地なのである。壁画は何のために残されたのか。屋内にあることから、慰霊施設のビジターセンターなのかもしれない。

〈Chapter II 橋(The Broken Bride)〉の砂の滝の奥に隠された壁画が示しているのは「滅び」である。都市が砂に飲み込まれていく様子が描かれている。「幻視」でこれに該当するのは戦争の後の荒廃の時代だ。幻視にはこの後に長い年月をかけて光るシンボルが徐々に待機中に戻ってくる様子が描かれているが壁画にはそのことは示されていない。また、幻視には墜落した目のない戦争機械の残骸が描かれているが、壁画にはない。

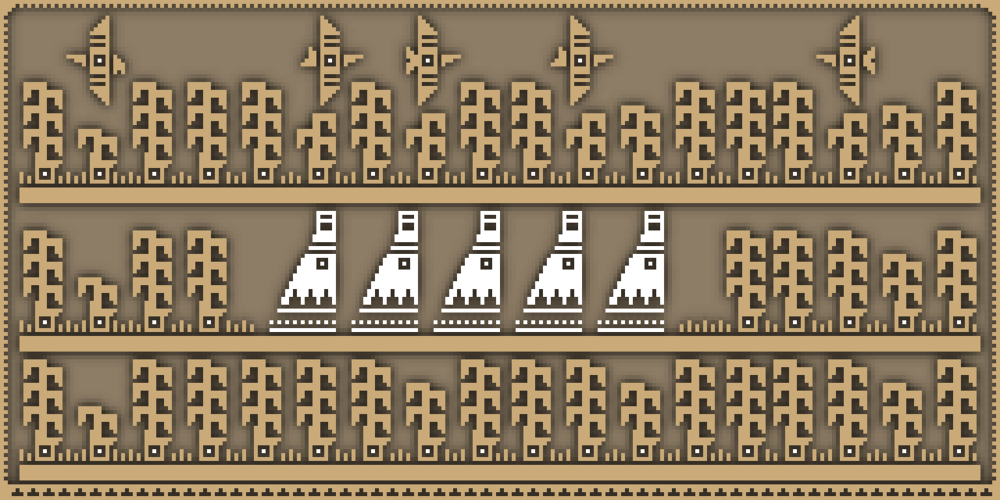

〈Chapter III 砂漠(Pink Desert)〉では砂丘の間にふたつの壁画が残されている。1つは「豊かさ」であり、機械に乗って飛行する白ビトが描かれている壁画が表すのは「成功」である。

この壁画は非常に重要な意味を持つ。砂漠の西域で見つかる壁画にはたくさんの木々、空を飛ぶ5羽の鳥が描かれ、5人の白ビトが木々の間にいる。豊かな自然の中で白ビトが他の生命と共存していたであろう様子がわかる。現在は砂漠化しているこの地帯がかつては森林地帯であったことを示しているとも考えられる。

続く砂漠の東域で見つかる壁画には驚かされる。5羽の鳥に交じって、5本の大きな木、2本の小さな木と草の上空を戦争機械が飛翔しているのである。「幻視」では都市化と自然の征服、浮遊布をめぐる諍いの果てに戦争が勃発し、戦争機械が登場したという順序であるが、この壁画ではまだ鳥も木々も光るシンボルを持って共存している。果たしてどちらの記述が年代記的に正しいのだろうか。壁画を見る限り、あたかも戦争機械は「白ビトに鳥と並んで飛べる飛翔性をもたらした平和利用の機械」であるかのようだ。

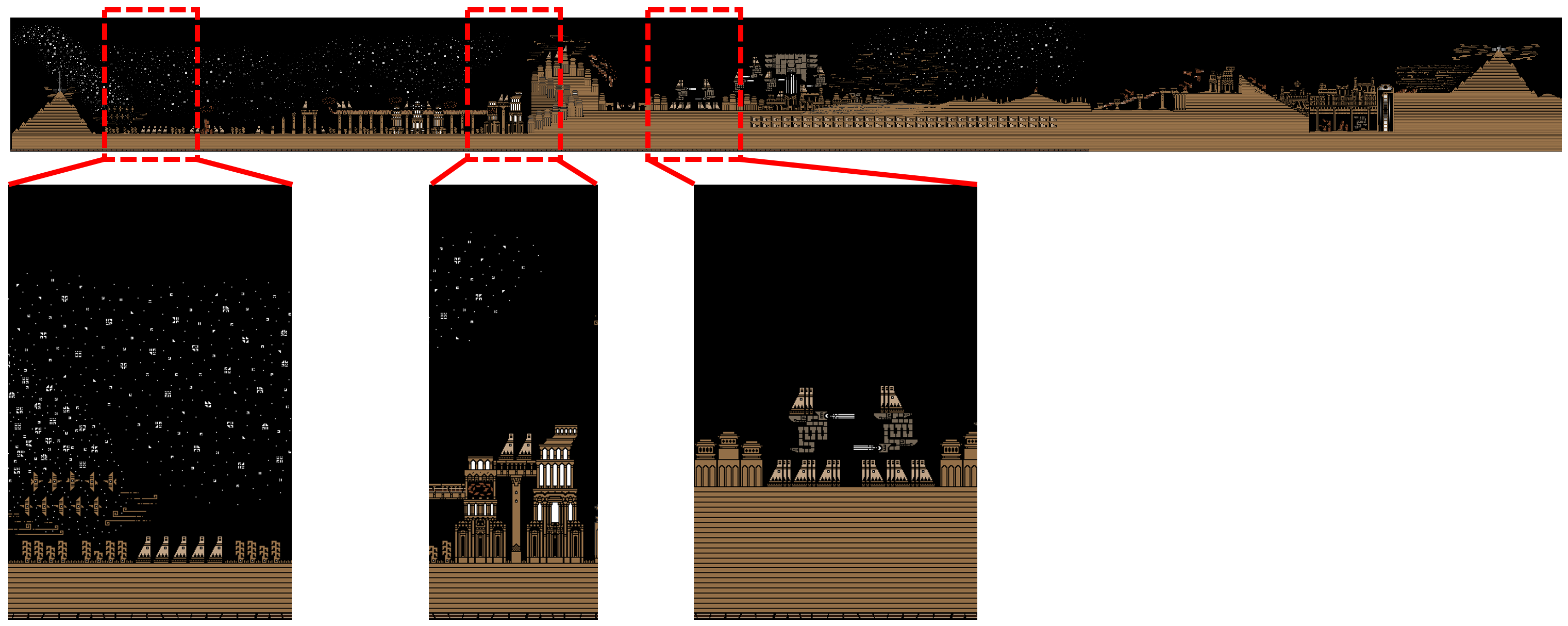

〈Chapter IV 沈める都市(The Descent/Sunken City)〉では2つの壁画が発見できる。1つは空中回廊を使って白ビトが行き来する様子、そして地面では塔の周囲に白ビトが暮らしている様子だろうか。人々の平和的な生活が垣間見える。

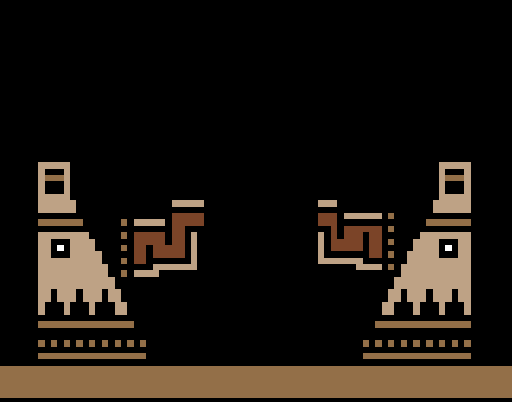

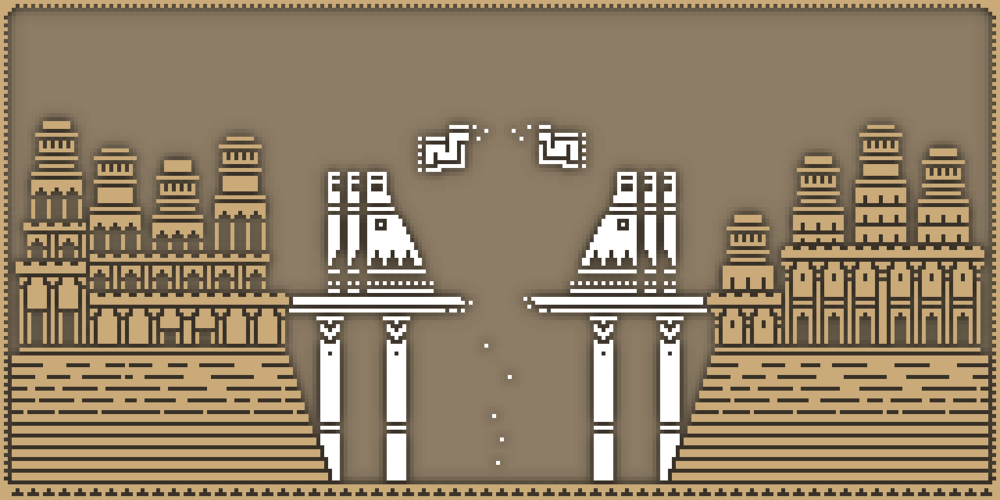

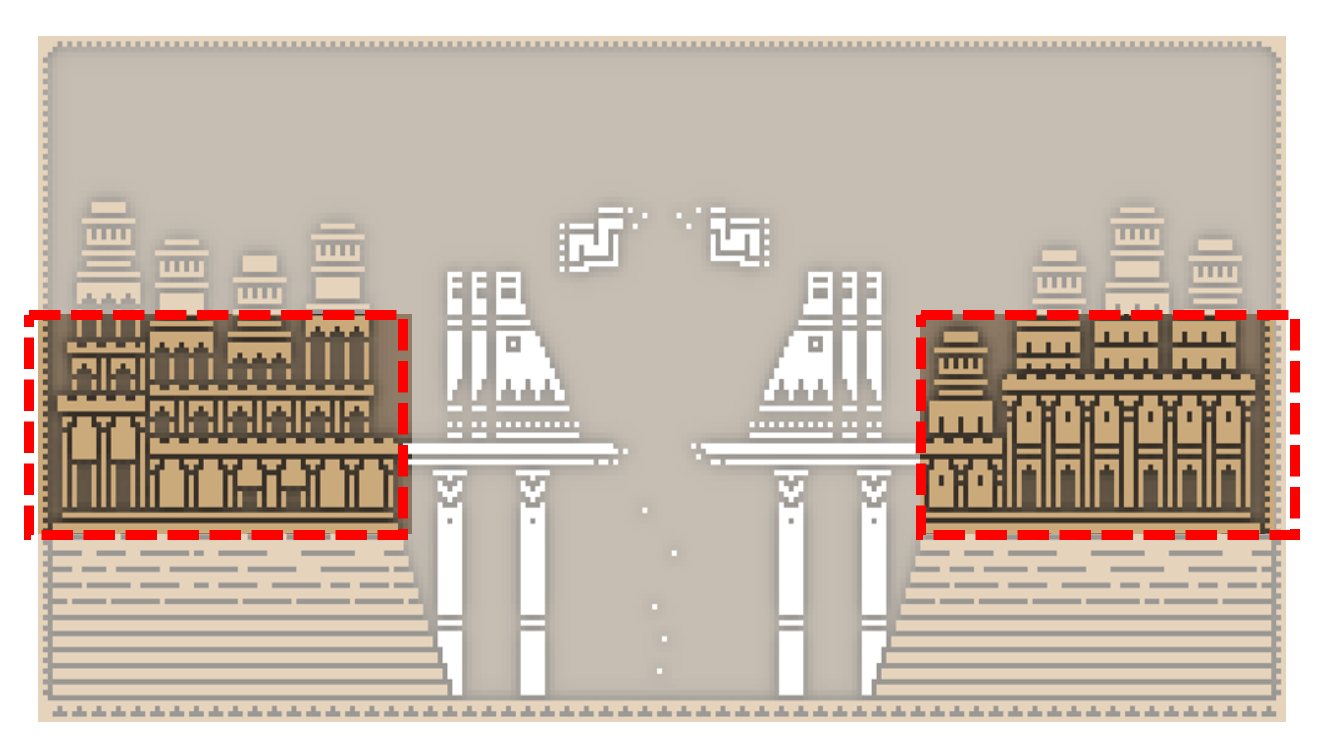

一方で2枚目の壁画には、2つの陣営に別れた白ビトたちの対立と浮遊布を巡る諍いが描かれている。この壁画で注目したいのは両陣営の足元の橋が橋桁も含めて白く描かれていることだ。これまで壁画では「白を使って描かれている」のは、何らかの強調すべき要素があるときだけであった。橋が中央で崩落し、6人の白ビトが3人ずつのグループで互いに背を向けているのは、両グループ(橋で結ばれていた両都市)の関係性が決定的に分裂したことを示しているのだろう。橋の破壊は復旧不可能な関係性を表すと理解できる。

「幻視」との食い違いがここにもある。壁画には空中回廊を通る長い浮遊布が描かれていない。ただし光るシンボルは塔ごとに描かれていることから、布からエネルギーを取り出す技術は確立されていることを表しているのだろうか。塔の構造や見た目は異なるが、幻視における都市化の序盤における高速交通網の整備と同じ内容を示しているものと思われる。一方、幻視では布を巡る戦いは一対の白ビトの抗争から始まったように描かれている。幻視にはこれより先に自由に飛翔する布は登場せず、戦争に突入する。

壁画ではおそらく、この布を巡る抗争の詳細を描いているのだろう。単なる個人の対立ではなく陣営に分かれて、都市レベルでの戦争が始まったきっかけを示しているのだと思われる。つまり、白ビトは領土型国家ではなく、都市ごとに自治性の高い都市国家群を形成していたものと思われる。その証拠に、左右の都市の建物の外観が、ホリゾンタルラインの大きく異なっている点が挙げられる。2つの年はまったく違う都市景観を持つ存在であったのだろう。

元は「ひとつ」だったリトゥリア文明も、戦争が起こるこの時期へ到までに複数の文化圏へと分裂していたのである。

〈Chapter V 地下道(The Tunnels/Underground)〉の壁画は1点である。この壁画は揺らめく大海草(コンブ/Kelp)やクラゲ(Jellyfish)の地帯を抜け、戦争機械の駐機場(あるいは格納庫/Apron)の先、「寺院」へと続く通路にある。この壁画の読み解きはやや難解だ。

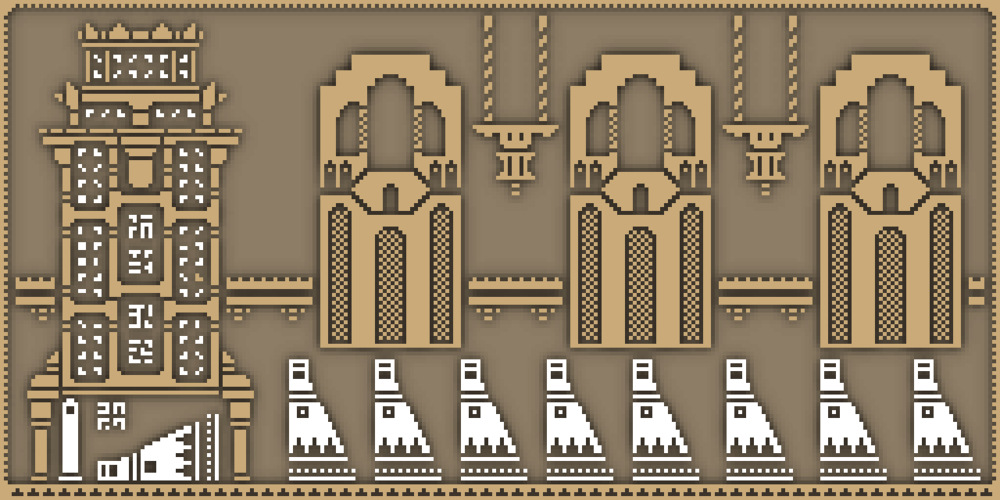

図22 幻視の第二繁栄期。壁画7の建物と共通点が多い

この壁画に描かれている戦争機械には、白ビトが騎乗(あるいは乗機)していない。一番左、建物のなかにある1体はともかく、建物から出ている3体についても「離陸前」だからだろうか。畳まれた本体と3枚の羽が共通しているのは壁画4で描かれている機械と同じだが、壁画4では飛翔する様子が明確であることから、壁画7では離陸前の状態だけが描かれていることの差は大きい。

白ビトは壁画の左端にふたりが描かれている。これは機械の司令官なのだろうか。間にある光を放つ建物はコントロールセンターと思われる。この横向きの光は、「山」から噴き上がる光と同質のものであることを表している。実はこの光が描かれている壁画は、壁画7ただひとつである。それだけ重要な意味を持つと考えられる。幻視でもこの光は山と初期の大型塔でのみ描かれている。

「幻視」による伝承と、地下道を通った旅ビトは、機械が残忍に布を食いちぎっていった経験から、壁画7についてこれから出撃する戦争機械だと解釈するだろう。しかし壁画4で、機械が平和利用されてであろうことから考えてみたい。壁画7の位置を地下道側からではなく、到達地点の寺院側から考えてみたい。寺院から壁画7へ向かうには、斜面を上り、水平の長いトンネル(隧道)を通り、格納庫へ到る。壁画7はその格納庫の入り口に掲げられている。つまり、壁画7が示すのは寺院側から見て、単にここに格納庫があることを示す図であるようにも思える。

つまり、壁画7はリトゥリア文明の崩壊後に制作されたものではなく、文明の隆盛期にすでにあった「案内板」なのではないか。壁画7は日の当たらない場所にあることから劣化が遅れ、旅ビトが訪れた時にようやく、劣化が進行していた他の壁画と同程度の保存状態になっていたのではないだろうか。

一方で、幻視では地下道の頭上には大都市があったことを示している。清浄化されつつある都市の基底部には布生物(Cloth Creature)の生体系が作られつつあるが、頭上の都市の廃墟は砂塵の中で永い眠りについている。この地下道の幻視の中で「光」を示す白い描画があるのは旅ビトの胸の光と、戦争機械の目だけである。

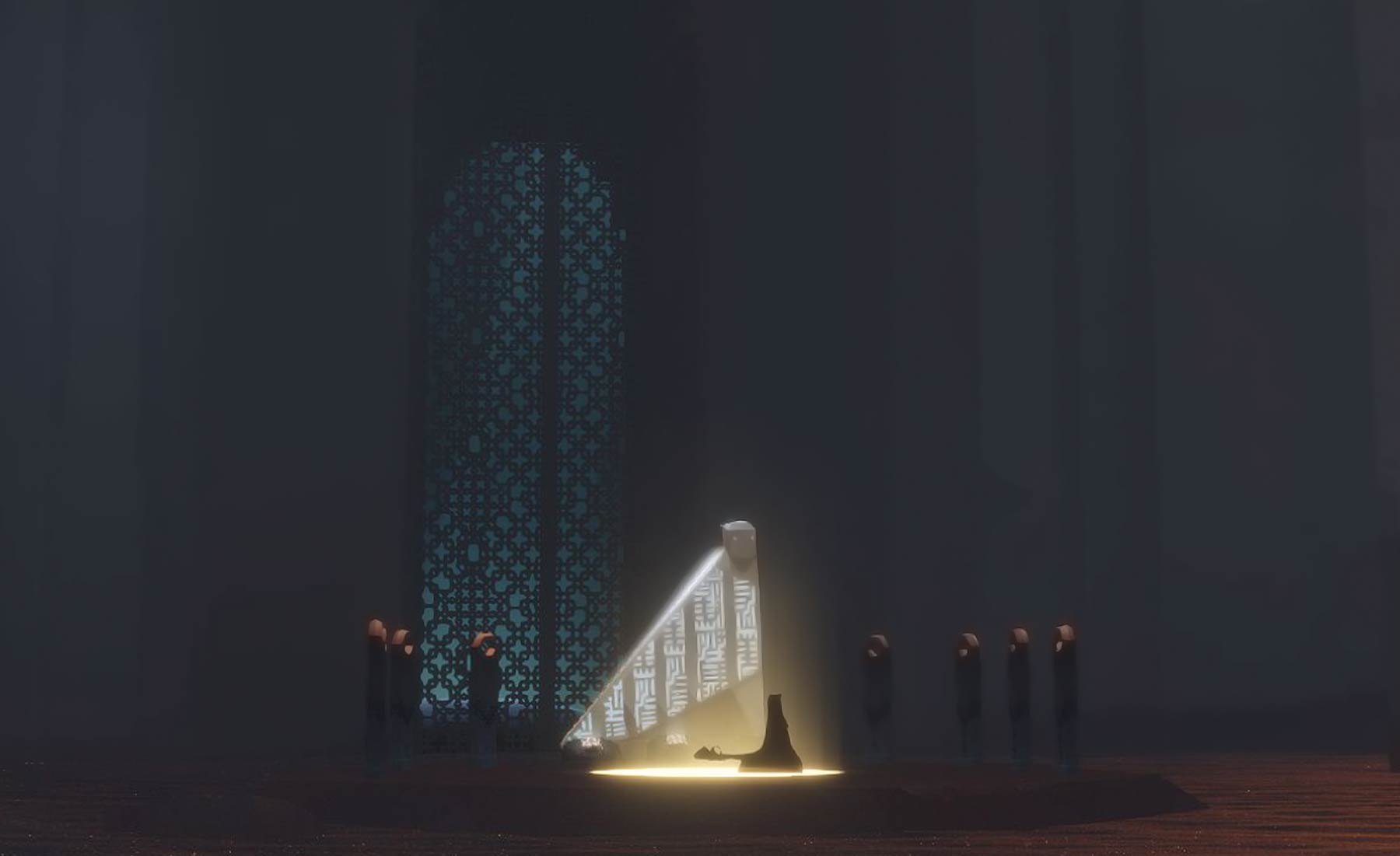

〈Chapter VI 寺院/塔(The Temple/The Tower)〉で発見できる壁画は1点である。この壁画はどうした意図か、筒状の内部構造の外壁側の隠し部屋の中央に白ビトの彫像と似たような待遇で鎮座されている。

この壁画は7つの壁画の中でも特に内容が一風変わっていて、読み解きが困難だ。寺院の中央塔の基底部に1本の墓標とともに横たわる白ビトがおり、参拝するかのように他の白ビトが向いている。その向きも妙である。これまでの壁画の画面構成は左から右へと視線誘導するように作られているが、この壁画だけは中央塔へ白ビト全員が向いていることから、視線誘導が右から左へとなされる。この意図の断定は難しい。塔の基部には、山へ向かっていたときの巡礼行で倒れた者を聖人として祀っているのだろうか。

「寺院」は、各レベルの祭壇を点灯して最上段へ到達したあと、最下部へと戻ると塔の中に「祖先」と呼ばれる奇妙で神秘的な生物と邂逅できるようになる。この祖先と接しながら「歌う」と、祖先も声を返してくれる。この「祖先の声」の検証は別の機会に行いたい。

壁画8に戻ろう。描かれている並ぶ白ビトの背景は寺院の内部である。吊られた灯籠付きの台座、布を渡した橋、祭壇のある外壁側の内部などが平面状に再現されている。興味深いことに、この祭壇の図は、チャプターセレクト時の各ステージへつながる祭壇と階段構造などの外見が類似している。これがこの時代の白ビトの建築様式であるともいえるし、おなじ派閥に属する白ビトたちが「遺跡」ステージの建物と「寺院」の建築に関わっていたのかもしれない。

寺院の最上階の出口の先は雪山の中である。旅ビトは地下道を進んできて寺院に入ったことから、あたかも単純に「地上に出た」かのような錯覚を受けるが、山の標高と山頂の裂け目への距離を考えると、寺院はもとから山体をくりぬかれた中に作られている建物ではないかと推測できる。

したがって、戦争機械の格納庫から寺院入り口までの道はいわば山麓の地下に設けられた参道である。光のエネルギーに満ちた寺院の伽藍を昇ってから山腹にある建物への登攀を目指すのが、白ビトのいたリトゥリア文明時代からのならわしだったのではないか。山が突然に眼前に現れたような錯覚を受けるのは、山の見えない地下や谷間(Chaputer IV 沈める都市は、海外プレイヤーの間では「渓谷/valley」とも呼ばれいてる)を進んできた結果だと思われる。

〈Chapter VII 山(The Mountain)〉では壁画が2つ見つかる。第1の壁画は玄武岩状の山腹をくり抜いて作られた部屋の中にある。灯籠を灯して二階建て状になっている奥へと浮かび上がって進むと見つかる。

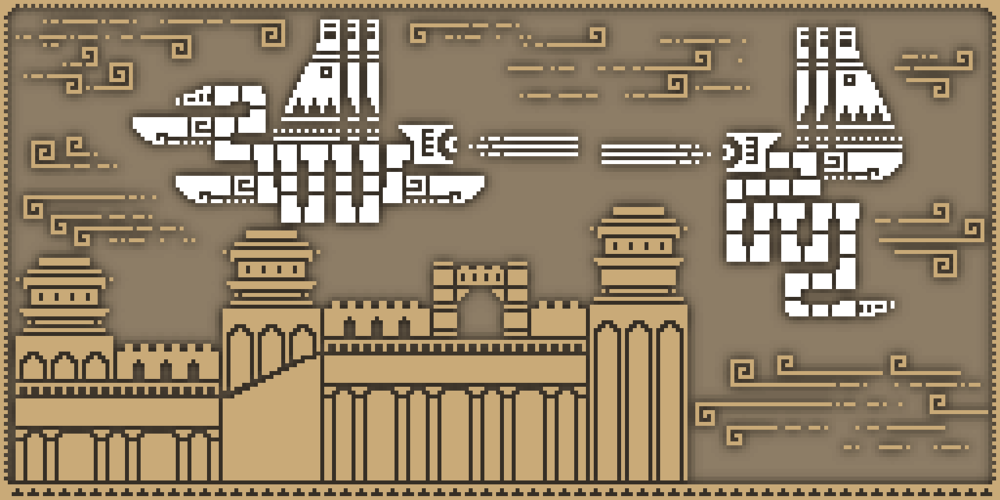

内容は再び戦争の描写であるが、特徴的なのは下の建物だ。下方の壁に開口部がないことから、これは城壁のような存在であろうと思われる。手すり状の柵がついたバルコニーと階段の先に門がある。これは山上にある建築物に酷似している。また、強烈な風が吹いている様子も描かれていることから、戦争時、両陣営の間には山を巡る戦いがあったものと推測される。いずれに戦争機械にも3人ずつの白ビトが騎乗しており、苛烈な戦闘があったであろうことが窺い知れる。

事実、山腹の宮殿状の建物には落石のほか、墜落した戦争機械の残骸が横たわっている。はみ出た布は凍結しながら、そこで旅ビトの足場となっていることも、現地を旅した者ならばよく知っていることだろう。

戦争を伝える壁画をわざわざ残すというのだから、この壁画が制作されたのは当然だが戦後、文明の衰退期にあった時期であろう。巡礼の山道の半ばにある場所になぜこのような壁画を設置したのか。推測するに、この壁画の場所にはもともと別の壁画があり、巡礼者の休憩所として機能させていたが、戦争後に壁画を作り直したという可能性も考えられる。白ビトの身長は旅ビトよりもとより高いので、浮かび上がらずとも白ビトには見ることができたのかもしれない。

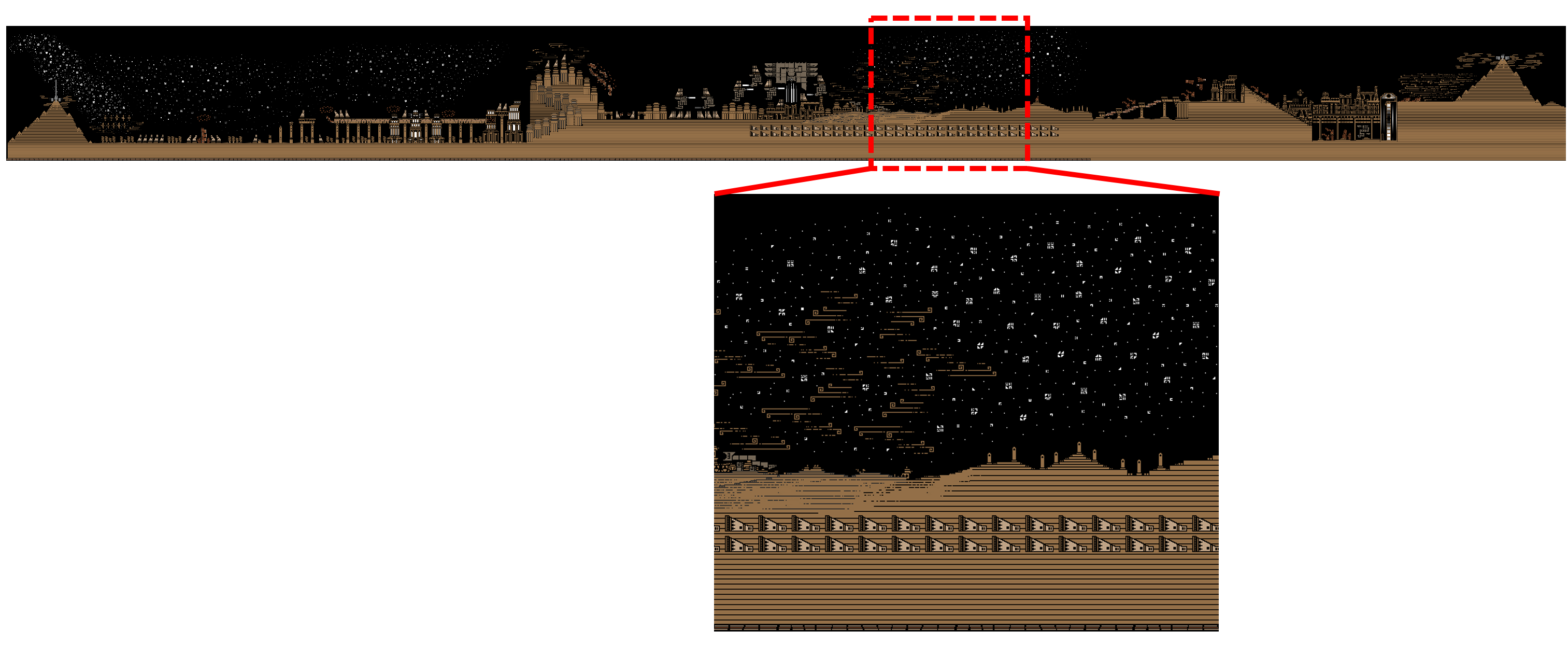

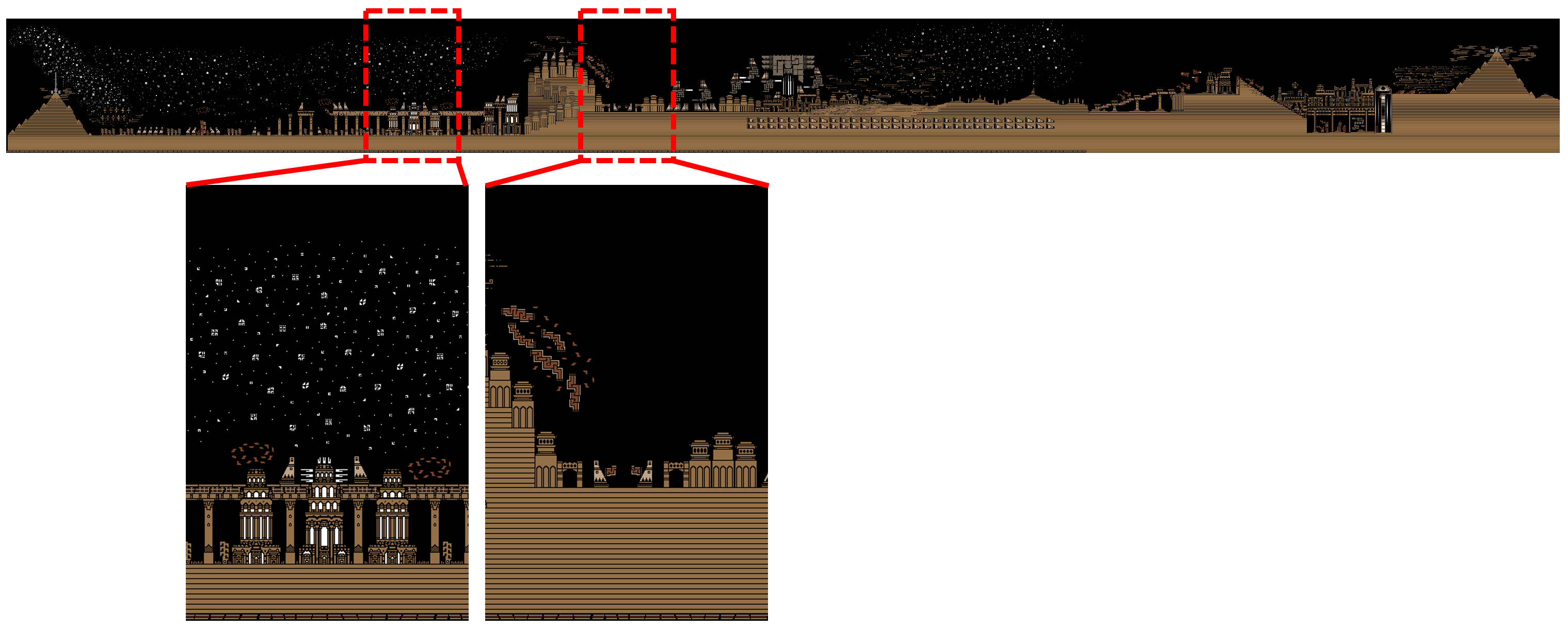

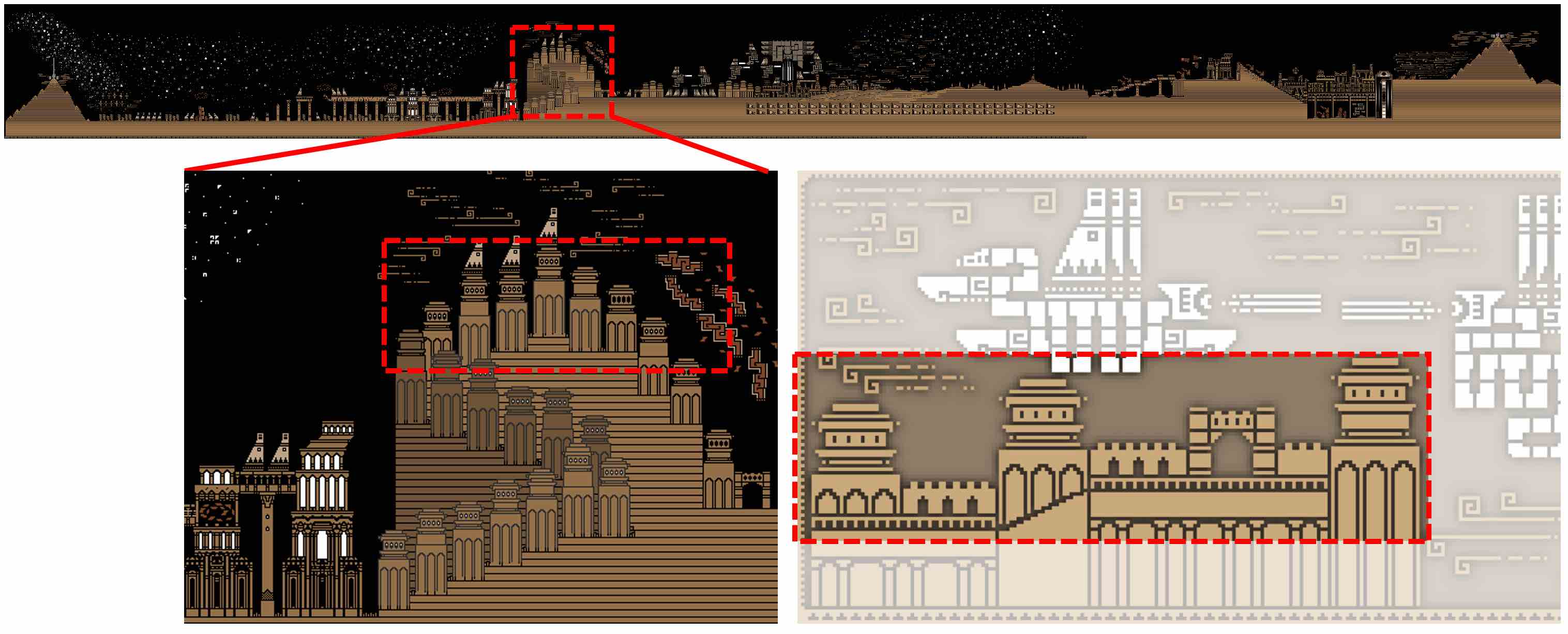

幻視を通史のように眺めていると、幻視の中葉部に登場する山に塔を林立させていく場面は「乱開発」の象徴であるだけのように見える。だが、その塔の外観が壁画9の戦闘で描かれている山中の宮殿と酷似しているとなれば読み解き方は変わってくるだろう(赤枠線内参照)。幻視の途中に出てくる「乱開発の犠牲となる山」は単なる丘陵ではなく、旅ビトの目的地である「山」そのものではないだろうか。壁画7で描かれる戦争機械の格納庫の司令塔が幻視ではこの山の麓かつ高速交通網の終点に描かれている。傲慢になった白ビトは、もはやエネルギーを布生物から取り出すだけにとどまらず、「山」を開発し、資源の採取に乗り出したのではないか。それが幻視の描いている状況ではないかと思われる。つまり、幻視の中葉の山は、聖なる山そのものであり、白ビトが山の山腹を「開発」していく過程でいかに山を冒涜していったかが描かれているのであろう。

しかし壁画は天然の洞穴にある。その穴は風洞となっていて、風と雪に浸食されてできた自然の造形のようだ。これが第1の壁画と大きく違う点である。山への巡礼を描いているとおぼしき第2の壁画は静謐で清らかでさえある。風と雲は穏やかであり、巡礼者はしずしずと山頂を拝しているようだ。この壁画では、山の下の方には2つの小さな峰があるものの、この山は連山とはなっておらず、単独峰がそそり立っている。一方で幻視で見られる山には複数の尾根が描かれており、左に5つ、右に3つの構成となっている。この描写は幻視の冒頭と末尾で共通となっている。

だが幻視には、そうした「山への巡礼」の場面はない。幻視での白ビトは生きとし生けるものを生んだ聖なる山を省みることなく傲慢さを募らせ、戦争へと突入していったように見える。

寺院は言うまでもなく「山」の山腹にある。幻視における寺院は旅ビトの通過点に過ぎないような描かれ方となっているが、本当にそこだけなのだろうか。私は幻視の中で山が両端に描かれてループしていることから、寺院も実は2度描かれているのではないかと思うに至った。では幻視の中の寺院とはどれか。リトゥリア文明の第一繁栄期の中心的存在であった図21の建物がそれでないかと私は推測している。

図21の建物は外観が描かれているものの、山の中腹にあるようには見えない。だが空中回廊で各拠点を結んでいるハブであることや、山頂に匹敵する強い光を発していることから、浮遊布の持つ光の力を最も強く持つ場所、寺院の往年の姿ではないかと考えられる。リトゥリア文明の興隆期において、寺院から山の裾野へと都市は拡大していったのではないか。幻視のこの部分はまだ都市化が進む以前の寺院の外観を表しており、空中回廊で結ばれて光のエネルギーを供給する拠点としての往時の姿なのだろう。

山頂にある4つの鳥居は、しかし幻視にも壁画に登場しない。可能性は2つある。おそらく文明のごく初期段階に鳥居は作られ、参拝者が山頂へ到達できなくなった時代に忘れ去られたため、賢人たちさえも鳥居の存在を十分に把握しておらず、幻視に登場しないという可能性。もうひとつは幻視や壁画が作られた後の時代に鳥居は建立された可能性である。だがそうなると白ビトが滅亡状態のなかで、誰がどのような目的で鳥居を設置したのかが不明だ。

「山」にある第2の壁画は戦争機械が空中を巡回している開けた地帯の奥にある。岩山の中にありながら比較的広く、視界が確保でき、かつ岩に邪魔されずに浮遊布や旅ビトを捕食できることから、機械はこの場所に滞留しているようにも思われる。山頂の鳥居の謎解きは別の機会に譲るとする。

以上のことから白ビトの彫像が旅ビトに見せてくる「幻視」と、旅ビトが道中で見つける壁画には内容に食い違いがあることが明らかになった。本論のまとめとして、私はその「食い違い」の理由と意図を以下のように考察した。

旅ビトが道中で出会う「白ビト」は、一体何か。ステージによって異なるが6〜14本の墓標に似た小柱に接触して三角形に似た彫像を起動し、光の輪の中で瞑想に入ると長身の白ビトが出現する。私はこれをホログラム的な幻像であると推測しており、彫像は旅ビトに幻視を見せるための自動プログラムだと考えている。

戦争の末期、すなわちリトゥリア文明の滅亡直前の時期に一部の白ビトの賢人たちは、自分たちの種族の愚かさを悔い、使い果たしてしまった光のエネルギーの残滓を何らかの方法で収集、精製して再利用する方法を模索したと思われる。

そもそも旧人類たる白ビトたち自身は、旅ビトのように浮遊・飛翔する能力を備えていない。戦争期に兵器として利用されることになる機械は、文明の比較的初期の段階で登場したことを窺わせる内容が壁画4に残されている。白ビトは鳥に憧れたに違いない。進んだテクノロジーを駆使して浮遊布を筐詰にすることで「乗り物」として利用できるようにした。

進歩したテクノロジーによって白ビトは傲慢になった。環境破壊が進む一方で、白ビトたちは互いに寛容を失い、枯渇し始めた資源を巡る戦争によって生息圏を自ら狭めていく自滅の坂道を転げ落ちていったのであろう。リトゥリアの賢人は、一種の宗教的結社を創設し、白ビトの種族が滅びてもいつか復活できるための手段として次のような計画を試みた。

白ビトに「浮遊布」の遺伝的情報を組み込んでいく。だが白ビトの体のサイズでは浮遊も飛翔も困難である。鳥に憧れ、鳥を目指した白ビトは体を小型化する改造を施し、より機敏に動けるよう、脚の構造も変えていった。そして生まれたのが旅ビトである。微量の光るシンボル(エネルギー)でも旅ビトは長距離を移動できる種族である。旅ビトが身にまとっている外套(ローブ、クローク、マント)は、旅ビトの体の一部なのかもしれない。

すなわち、旅ビトとは、渡り鳥として設計され、人工的に生み出された種族なのであろう。鳥としての自覚は旅ビトには与えられていない。旅ビトの実態の半分は、エネルギーを内臓していない浮遊布である。リトゥリア文明が去っておそらく数千年の月日が流れたのかもしれない。大地に回復しつつある光るシンボル(かつて大地に降り注いでいたエネルギー)を収集して浮遊能力を取り戻し、その生誕地である山頂を目指すようにプログラムされている生命体なのだと思われる。

最終ステージの山頂がまさに鮭の遡上を思わせる滝登りの連続であり、同時に渡り鳥がいったことのない越冬地を目指すように、旅ビトはその体に「あの山を目指す」という意識が帰巣本能のように組み込まれていると私は考えている。「新たな旅」の開始地点、始まりの砂丘において、太陽が東から昇っているのであれば、「山」は北〜東北方面にある。旅ビトは山の裂け目から立ち昇る光の柱を目指して北上しているということになる。とはいえ、旅の途中、太陽は山の向かって右側か山頂付近の真後ろかのどちらかにあることが多く、空間的な位置関係がわかりにくい。これは別の機会に検討する。

雷雲の尽きる上空、山頂は見事な紺碧の空である。山の標高は不明だが、仮に世界最大の独立峰であるキリマンジャロ山に相当すると考えるならば標高は6000メートル級となり、山頂部は万年雪に覆われていることにも違和感はない。頂点の岩は玄武岩の塊、あるいは溶岩尖塔のように突き出ている。旅ビトが頂上を極めるには特殊操作が必要となるが、そこは絶景であり、事実上の最終到達点である。

この「山」については別の小考察記事「須弥山をモデルとする奇妙な単独峰――旅の目的地である「山」について」と「山」の雪はどこから来る?――世界のこちら側とあちら側についての考察」にまとめる予定だ。

旅ビトは砂漠の各地を巡って光るエネルギーを集めつつ、道中で出会う他の布生物に導かれながら寺院を目指す。寺院内の塔状構造物の各層を起動しながら、それまでの旅が反芻されたのち、旅は最終局面である雪山へと突入する。起動が完了した寺院の内部は光るエネルギーで満たされており、それは山頂部を縮小したモデルのようである。エネルギーの水槽の中をクジラやクラゲが泳ぎ回る様はまさにそれであろう。

図29 『風の谷のナウシカ』第7巻

私のこの推論は物語構造の点で漫画版『風の谷のナウシカ』(宮崎駿, 徳間書店, 1994年完結, 全7巻)を思い浮かべるに至った。ナウシカは物語の最終局面において、いまナウシカたちが生きているのは旧人類が戦争と環境破壊を起こした果てに汚染し尽くした大地であり、ナウシカの時代の人類とはその汚染環境の中でも生存できるように人体改造された者たちであることが明かされる。旧人類はナウシカたちに世界の真相を解き明かすとともに、その未来として無垢な新人類が登場することを未来を語る。だがナウシカの回答は「否!(Nay!)」であった。

一方で我らが旅ビトを振り返ると、破壊された世界に新世代の白ビトが戻るまでの間に世界に散らばった光るシンボルを集め続ける使命を負わされ続けている。旅ビトが白ビトに向かって「否!」を宣言する日は来るのだろうか? しかしこのループは事実上の無限であり、風の浸食によって白ビトの遺跡が完全に砂の中へ消え去る日まで続けられる循環の営みなのかもしれない。

物語の冒頭の砂丘地帯において、旅ビトは1つ目の光るシンボルを得る。全21個の光るシンボルのうち、最初のシンボルだけが白ビトの「彫像」の前で獲得できる。だが白ビトの彫像は頭部が損壊しており、ホログラムは現れず、何も語らない。

図30 旅の起点近くに残る「頭部の欠けた彫像」

私は、この「頭部の破損している彫像」について、「旅ビトに旅の目的を示す役割」のために設置されていたのだろうと推測している。この彫像の置かれた位置は山の裂け目から光るエネルギー体となって飛び出た旅ビトが到着する場所のすぐそばでり、山と夜明けの太陽を同時に一望できる場所にある。ここで最初の光るシンボルを旅ビトに授けることで、旅(Journey)の目的を示す絶好の場所にあると言えるだろう。理由は詳でないが頭部は破損してしまった。単純な風化にしては露骨な破損ぶりであるが、この彫像については別の機会に考察を深めたい。

私が本稿で「賢人」と表現した一部の白ビト、戦争からの荒廃を憂えつつ高度なテクノロジーを有していた彼らは旅ビトを人為的に生み出し、神話的ともいえる途方もない悠久の時間を使って「世界の再生」を進めているのだろう。だが、当人たちもすでに亡び、あとには自動プログラムとその起動装置である彫像だけが残された。

雪山の最後の登攀斜面で力尽き、昏倒した旅ビトを見下ろす6体の白ビトは実体のある白ビトだろうか。私はこれもホログラムだと推測している。ホログラムには投影のための装置が必要となるから、これは実像でない思念体(スピリチュアルな表現であることは否めない)かもしれない。とはいえ、現時点では倒れた旅ビトになぜ6体の白ビトが現れて光るエネルギーを注入して山頂へと飛翔させるのか、断定的なことはわからない。寺院から送り出された旅ビトは、旅で使い果たしたエネルギーを再充填するべく、賦活のために山へ赴き、そして倒れ(これもプログラムされている)、山頂へと送り出されるのではないかと推測している。

図31 山頂に最も近い四番鳥居。古代リトゥリア人の遺物であろう

山頂は聖域である。かつての戦争でもその領有権をめぐって争われたであろうが、そもそもが到達困難地点であり、聖域でもあることから戦場とはなりにくかったのであろう。また山頂の裂け目に近く、エネルギーは濃厚である。このことから自然の再生が地上よりも早かった可能性が考えられる。またそうした「エネルギー濃度・純度の高さ」の環境に適応できるよう、〝処置〟が雪山の最後の登攀の場面で6体の白ビト(のホログラム)から施されたとも考えられる。その処置の証が「全身を金色」に輝く場面である。かくして旅ビトは光を纏って黄金に輝きながら跳ねるように離陸する。

このとき、雷雲の中で2体の戦争機械が旅ビトと並んで飛行するが、この機械は旅ビトに手を出してこない。機械の飛行速度を引き離してしまうからであろうか、それともそれ以外の「攻撃対象でない」という判定がなされるためであろうか。雲上へ飛び出たとき、機械は布クジラの姿に変化しているようにも見え、象徴的なシーンとなっている。私は初見プレイ時に、この場面で最も感動した。いずれにせよ、古代の白ビトのプログラムによって旅ビト(あるいはその魂)は山頂へと一筋の電光のように飛び立っていくのである。

旅ビトがこの軛(くびき:荷車を牽く牛馬と車を繋ぐための横木。転じて自由を束縛するもの)から解放されるのはいつの日のことだろう。そのとき、旅ビトは布生物の1種として、かつての使命を気にすることなく思うがままに再生した森を飛び回ることができるのだろうか。あるいは旅ビトも役目を終えたときに世界から消えるのだろうか。

白ビトの賢人は世界の再生を旅ビトに託したとしても、白ビトそのものの滅亡まで望んでいただろうか? 私は最後にこの疑問について考えたい。

旅ビトが降り立つ旅の出発点の砂丘を多くのプレイヤーは墓地だと考えている。あるいは寺院などの施設に祀られている白ビトは本当に死者なのだろうか。もしもこれらがコールドスリープのような状態で「世界が再生するその日まで眠っている」のだとしたらどうなのだろう。旅ビトが働いたあと、もう二度と戦争の愚は冒さず、自然と共生するための優しい種族としての「新白ビト」が準備されているとしたら? 旅ビトはその小さな体で、白ビトのための働きアリであり続けるのだろうか。旅ビトの中にも、いつしか「否!」と叫び、白ビトのホログラムを拒絶する個体が出現する可能性もあるのだろうか。

旅ビトの真の旅は、その時にはじまるのかもしれない。旅ビトが山頂の裂け目から砂漠へと戻らず、「山の向こう側」の景色を一望して、その先へと向かう時、『風ノ旅ビト』の第2幕が開くのだろう。